[Cap au seuil|Sommaire rapide] Avant propos | espace | la vie | monde | les écologies | cénologie | sciences naturelles | interlude | protection de la nature | arbres | anthropocène | catastrophe | herbier/coquillier | ouverture : régions naturelles

Terraqué le monde (2) < Les deux (ou trois) écologies > Pour la cénologie

Texte publié le 19 novembre 2020 et mis à jour la dernière fois le 15 février 2025 (30 révisions).

[J]e préfère vous dire qu’il est bon de se rendre compte des progrès de la science en écologie des communautés. La notion de phytosociologie appliquée aux plantes, aux faunes ou à quelque communauté vivante que ce soit est un cadre conceptuel désuet pour la science.

Soyez donc près à entendre cela de la part d’un scientifique reconnu si vous souhaitez préparer un doctorat. Un scientifique doit pouvoir s’ouvrir aux progrès et ne pas s’accrocher inutilement à des concepts sans issus.

Communication personnelle

La promesse du pli

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à l’écologie, j’ai tout de suite adhéré aux termes techniques, aux schémas simplifiés, aux dessins des organismes qui garnissaient les guides : en quelques mots ils proposaient, du grand tout foisonnant du vivant, une vision certes abstraite, mais globale et compréhensible, et, en un mot, transportable. Un vade-mecum. La théorie, qui s’appuyait évidemment sur l’expérience du réel, était celle des interrelations ; cela me plaisait et, parmi toutes, c’était l’intégration qui me plaisait. Pour qui est avide de typologies (chapitre 12), dans un but de clarification, l’intégration, la gigogne, produit une espèce de fascination qui est du même ordre, je crois, que celle de la porte, du lien internet, du paysage : il y a derrière cette surface une autre surface, plus restreinte ou plus étendue, et finalement à l’infini des mondes s’imbriquent ; je parle de surface car je crois, malgré tout, que c’est le moyen de ne pas trahir un volume. Henri Michaux a de nombreuses pages sur cette conversation surface/volume et, pour ma part, je la ramènerai à une expérience du paysage, en tant aussi que mon activité principale se partage entre le dehors (la surface du sol) et le dedans (la surface de la page). Dans les deux cas il s’agit de lire-écrire.

Ce n’est peut-être pas tant un champ d’immanence, comme on dit grossièrement, qui importe ici, mais ce qui est en jeu, c’est bien cette dialectique entre dehors et dedans, entre imprégnation et exprégnation, et celle-ci pourrait être figurée sous la forme du pli. Le vivant n’est-il pas précisément ce qui abolit l’étendu (le dehors), en le transformant, pour faire corps (un dedans), par le pli (« la vie dans les plis ») : qu’on songe aux feuilles naissantes, aux embryons animaux, à l’invention des organes, aux hernies, aux endoparasites, il est toujours question de feuilletage, de texture, de drapure, d’ourlets… mais aussi de ganses, de nœuds, de fibres, de connexions, de réticulations… Je ne vais pas risquer ici une poésie médiocre, mais on comprendra peut-être ce que je veux dire : il y avait une espèce de conformation entre mon esprit et l’écologie.

Deleuze (puisque je parlais de plans d’immanence), associe d’ailleurs lui aussi l’infini, le pli, et le baroque (le sujet, la vie) : « Il y aurait donc une ligne baroque qui passerait exactement selon le pli, et qui pourrait réunir architectes, peintres, musiciens, poètes, philosophe[1]Gilles Deleuze, Le pli, Minuit, 1988 ; voir Henri Michaux, La vie dans les plis, Gallimard, 1949. ». Écologues donc, pourrait-on ajouter, tel est mon propos. Avec le modèle de la gigogne, encore une fois une espèce d’aleph, sésame ou hyperlien, c’est finalement toute la promesse de l’au-delà de l’embrasure qui dort. (On note qu’elle nous engage, cette promesse, elle nous propulse contre toute attente au cœur même du monde, à charge d’en nourrir notre propre connaissance, notre expérience, notre mémoire.)

Comment ne pas avouer, finalement, que l’écologie est l’une des dernières place-fortes ouvertement systémique, holiste dans son déploiement, proposant, de par la nature même de son objet, vivant ou non-vivant, macrocosme et microcosme, âges cosmiques et géologiques ou rythmes saisonniers et circadiens, la carte même de l’univers ? Comment ne pas être subjugué, à l’heure du relativisme obligé, par cette nouvelle cosmologie ?

J’ajoute incidemment que la « figure » ou la « forme » du pli est proche (et partie prenante), de la géométrie fractale, repérable dans le dehors et familière au vivant, et qui opère une telle fascination sur nous : les vaisseaux sanguins animaux, la réitération des arbres (Hallé) ou le chou, la constitution des roches, les cours d’eau, les nuages, la nature est pleine de formes fractales au moins approximatives. Forme qui se répète à n’importe quelle échelle, elle est évidemment lié à l’infini. Le voyage en dimension de Mandelbrot en est un étonnant exemple (Wikipédia) :

Cette ontologie cosmique brouille les limites entre intérieur et extérieur, mais autorise, dans le même, toutes choses égales par ailleurs, la réitération des analyses naturalistes par exemple, et l’intégration décrite dans le chapitre précédent, à propos du saut quantique.

L’écologie, une science simple

Pour ces raisons et d’autres, qu’on pourrait résumer en 1. une position médiane et 2. une tentation holiste : l’écologie, en tant que science, est déroutante de simplicité. Elle repose sur quelques grands concepts aisément compréhensibles et manipulables, qui tous ou peu s’en faut ont trait à la relation, à toute forme de relation, et, selon la définition classique, celle-ci éveille l’intelligence : la mise en rapport de choses éparses.

En un sens, alors qu’elle prétend à la complexité, l’écologie simplifie le monde. À ce point on est en droit de s’étonner, encore aujourd’hui, que l’écologie ne soit pas, d’ailleurs, matière en soi au collège comme au lycée, et qu’il n’y ait pas de cours sur ces notions simples, accessibles sans problème aux enfants.

Comme la géographie, ou l’économie, l’écologie est une science qui se situe au carrefour de plusieurs autres sciences, voire entre plusieurs types de sciences, et cet état de fait a probablement pu lui nuire : son caractère objectif en serait entaché (mais il faudrait encore le vérifier : l’économie n’a pas subi cette ostracisation). Elle a quelque chose à voir avec la topologie, donc, en quelque sorte, la physique, et puis elle est évidemment également parente ou voisine de la biologie ; mais il est évident également qu’elle touche à la descritpion du monde, et donc à la relation écrite, aux mots, et en quelque sorte, à la philosophie voire à la philologie. Durant son développement, où elle tâche de trouver sa place, elle s’appuie sur les deux dmensions, scientifique et littéraire (pour aller vite, voir le chapitre sur les sciences naturelles), en particulier à l’époque glorieuse de la phytogéographie : la répartition des êtres vivants sur la planète, à commencer par les plantes.

Classiquement, on considère qu’elle est composée de grandes branches :

- l’autoécologie (et donc compréhension du vivant, non seulement en biologie et en évolution, mais aussi en description et observation, ceci valent d’ailleurs aussi bien pour les espèces que pour les Habitats) ;

- la démécologie (groupes biologiques) ;

- la Synécologie (groupes écologiques) ;

- l‘écologie globale, qui intègre également la part de l’homme.

À chacune de ces branches on peut adjoindre une histoire, une philosophie, une épistémologie et une méthode/technique. Comme on peut le constater, chacune d’elle doit également traiter avec un aspect biologique et un aspect géographique.

Par le passé, un vaste débat eut lieu sur les différentes parties de l’écologie, il s’étala grosso modo de l’effervescence continentale lié à la diffusion de la phytosociologie (ou phytocénologie) (par exemple chez Helmut Gams en 1918), avant l’explosion américaine de l’écologie (nous y revenons ci-dessous), et jusqu’aux derniers sursauts de la cénologie théorique européenne (par exemple le texte théorique de Jean-Antoine Rioux en 1958[2]elmut Gams, « Prinzipienfragen der Vegetationsforschung. Ein Beitrag zur Begriffsklärung und Methodik der Biocoenologie », in Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft, n°63, … Continue reading).

Rioux oppose très nettement deux vastes domaines d’étude en écologie : 1. les études consacrées aux espèces, et à leurs relations, qu’il appelle éthologie ; 2. les études consacrées aux facteurs environnementaux, et qu’il appelle mésologie. Ces termes n’ont pas pris, mais font écho à (et complètent) ce que Gams avait lui-même imaginé : une préoccupation centrée sur les espèces (qu’il nomme idiobiologie) et une autre sur les communautés (la biocénologie), chacune se divisant à son tour en une statique et une dynamique, et se déclinant en quatre champs : description (morphologie) ; classification (taxologie) ; répartition (chorologie) et histoire (chronologie).

Dans le fameux Guide illustré de l’écologie, de Bernard Fischesser et Marie-France Dupuis-Tate[3]Bernard Fischesser, Marie-France Dupuis-Tate, Le guide illustré de l’écologie, Delachaux et Niestlé, 1996., beaucoup plus récent (mais qui est devenu un classique et qui pourrait à ce titre servir de manuel, donc de programme, à d’indispensables formations ou apprentissages scolaires), les domaines de l’écologie sont répartis comme suit : Chapitre 1 Une nouvelle science, l’écologie ; 2 : La biosphère ; 3 : L’autoécologie ; 4 ; La dynamique des populations ; 5 : La synécologie ; 6 : Le génie écologique.

Si l’on souhaitait présenter succinctement une espèce de synthèse lucide, nous pourrions proposer l’organisation suivante[4]Je ne m’attarde pas dans cette synthèse sur le dernier point évoqué par les auteurs : l’écologie appliquée (gestion/restauration) n’est pas l’objet de ces pages (même si bien … Continue reading :

| Autoécologie | Démécologie |

Synécologie = Cénologie |

Biogéographie Écologie globale ou Cosmécologie ou Géoécologie |

|

| Ethologie | ⬁ | espèce | cénoses | paysages (séries) |

| Mesologie | organisme | populations | biocènes | ⬂ |

Par l’inscription des flèches, j’ai voulu symboliser le lien d’une part avec la biologie (et sans doute avec la génétique), d’autre part avec la géographie (et sans doute avec l’histoire), chacune d’elles sortant du strict champ écologique (par ce que j’ai appelé le « saut quantique » dans le chapitre précédent).

Ensuite pour chacune de ces colonnes, on peut considérer des méthodes particulières, des sciences secondaires : morphologie, taxologie, chorologie ou chronologie. Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, et comme le lecteur l’a remarqué dans ce qui précède, il n’est pas fait mention du concept d’écosystème. Je propose ici qu’on évacue ce concept qui a certes connu un succès foudroyant, et je vais tâcher à présent d’expliquer le pourquoi de ce rejet.

Deux ou trois versions de l’écologie

Je voudrais revenir ici en particulier sur la notion même d’intégration, du point de vue théorique. C’est en effet en elle que se tiennent les enjeux de l’écologie, enjeux qui n’impliquent rien moins que son avenir en tant qu’épistémè et, de fait, de son positionnement dans la dimension socio-politique où elle a été projetée.

À un certain moment de son histoire[5]Pascal Acot, Histoire de l’écologie, PUF, 1988 (nvle. éd. 1994) ; idem, « La phytosociologie de Zurich-Montpellier dans l’écologie française de l’entre-deux-guerres », Bulletin … Continue reading, l’écologie s’est dotée de concepts, et il lui a fallu des penseurs qui lui confèrent non seulement un socle théorique, mais également une application réelle, qui tende en effet vers le génie écologique ; l’écologie s’est trouvée comme une passerelle entre les vieilles sciences naturelles (systématique et taxinomie) et la préservation (qui touche au droit de l’environnement), née de la soi-disant « prise de conscience écologique ». Dans l’histoire de l’écologie donc, s’est posée à un certain moment la question théorique même, la question épistémologique.

Pour exister, l’écologie a dû ainsi se séparer des terrains où elle naquit, en particulier la biologie, mais aussi la géographie. En effet, avant l’apparition du mot chez Ernst Haeckel en 1866, les premiers frémissements naissent avec la géographie des plantes (la phytogéographie), que traduit également l’élaboration du concept de végétation comme « tapis organisé de végétaux » jusqu’ici considérés comme individus ponctuels, comme on l’a vu avec Humboldt dans le chapitre précédent. Avec cette conception innovante, on voit émerger principal problème de l’écologie naissante qui sera vif (et donc non résolu) jusqu’à aujourd’hui : les unités végétales sont-elles discrètes (peut-on les séparer selon des seuils, certes plus ou moins imaginaires, mais néanmoins francs), ou non (a-t-on affaire à un continuum progressif d’espèces se substituant les unes aux autres sans limite franche) ?

Comme le soulignent Frédéric Alexandre et Alain Génin dans l’introduction très claire d’un livre synthétique sur la question (et dont je m’inspire ici[6]Frédéric Alexandre & Alain Génin, Géographie de la végétation terrestre. Modèles hérités, perspectives, concepts et méthodes, Armand Colin, 2012.), la question spatiale est dès l’abord extrêmement présente en écologie, et tout le débat se fera autour de ce nouveau concept de biome/formation. Le débat devient très vif aux États-Unis, notamment entre les deux guerres mondiales. Malheureusement, la position américaine deviendra la norme, ici comme dans la plupart des domaines de la vie des idées, mais également dans l’organisation sociale et politique du vieux continent.

En 1916, donc, l’écologue Frederic Clements propose la notion de climax : les communautés végétales (celles déjà organisées géographiquement au XIXe siècle par Tournefort, Humboldt, Flahault, etc.) se succèdent naturellement (en ce qu’il dénomme des sères), du sol nu à un état final d’équilibre, le climax. Dans l’esprit de Clements, l’ensemble forme une espèce de super-organisme (et la théorie est qualifiée alors d’organiciste). Ces organismes sont voisins par le biais d’« écotones[7]Cet autre concept n’est pas des plus faciles à manier : il permet en effet à de nombreux exposés scientifiques de botter en touche à la moindre occasion. En effet, si ce n’est ni blanc ni … Continue reading ».

Très rapidement, la théorie du climax trouve un contradicteur sérieux chez un autre écologue, Henry Gleason, qui d’une part rejette l’idée de groupes récurrents qui se développent spatialement en fonction de conditions écologiques, et d’autre part (et surtout) rejette en bloc l’idée que des communautés d’espèces, fussent-elles de la taille d’une formation, puissent être considérées à leur tour comme un organisme supérieur. En 1926, il développe, au contraire de et en réponse à Clements, une vision atomiste et individualiste de l’espèce comme du groupe d’espèces, retrouvant le concept de niche écologique évoqué par Joseph Grinnel en 1917 (et repris et popularisé par George Hutchinson en 1956) : il estime que les espèces « font ce qu’elles peuvent », les unes contre les autres ; il récuse le déterminisme du climax, rejette la métaphore d’un super-organisme vivant. Il repousse par conséquent l’idée de grands invariants structuraux, et donc toute idée de leur possible classification. Dans la nature, plutôt qu’une aspiration au climax, c’est un continuum que l’on constate, dénué de limites franches, dont la forme (la distribution des espèces) aurait à voir avec le hasard mathématique.

Comme le souligne Donato Bergandi[8]Donato Bergandi, « Les métamorphoses de l’organicisme en écologie : De la communauté végétale aux écosystèmes », in Revue d’histoire des sciences n°52/1, pp. 5-32, 1999., ce qui est ici en jeu, d’un point de vue épistémologique, c’est bien de considérer l’unité de base de l’écologie, c’est-à-dire l’unité minimale sur laquelle se fondera l’ensemble de la théorie, la brique élémentaire qui fait d’une science ce qu’elle est.

En effet, depuis la fin du XVIIIe siècle, les théories se succèdent, qui toutes semblent tourner autour du concept originel (sinon original) de l’écologie, et qui correspond à une espèce de structure dynamique de relations entre les êtres vivants, puis entre les êtres vivants et leurs milieux, et des êtres vivants entre eux. Pour aller vite, la biogéographie avait déjà repéré les formations (Grisebach, 1875), puis les étages de végétations (Flahault et Schröter, 1910). Karl Möbius, en 1877, avait mis au jour l’existence des biocénoses, et ce fut une petite révolution : l’étude de ces communautés, et des relations internes et externes qu’elles ont pourrait faire l’objet d’une science ; Josias Braun-Blanquet (avec Ernst Furrer en 1913 ; seul, en 1928) développe le concept pour les plantes et reformule l’idée d’association (qui existait déjà, mais de manière limpide et efficiente) ; Helmut Gams forge le terme de zoocénose et adjoint le concept de synusie ; enfin Karl Friederichs propose dès 1927 le concept synthétique d’holocénose. L’Europe jouit encore alors du primat théorique, si les forces économiques ont déjà rejoint les USA, mais l’après-guerre (la deuxième) en sonnera le glas.

En effet, là, après que Stephen Forbes (1887), puis Henry Cowles (1899[9]Stephen Alfred Forbes, « The Lake as a Microcosm », in Bulletin of the Peoria Scientific Association, p.77-87, 1887 (nouvelle version in Illinois Natural History Survey Bulletin n°15, p.537-550, … Continue reading), ont commencé d’étudier un habitat en tant que tel, à savoir le lac, avec toutes ses composantes biotiques et abiotiques, introduisant l’idée de succession, à partir de laquelle Clements forge les concepts de biome puis de climax, et tandis que les disciples de Gleason et de Clements sont donc en pleine confrontation, un chercheur établi en Afrique de Sud, John Philipps, confirme en les accentuant les intuitions de Clements. En conclusion d’une série de trois articles extrêmement détaillés[10]John Phillips « Succession, development, the climax, and the complex organism : An analysis of concepts » (in Journal of Ecology n°22, p.554-571, et 23, p.210-246 et p.488-508, 1935). Empreints de … Continue reading, Philipps va ainsi proposer un nouveau concept encore, celui de communauté biotique en 1931 (il réalise également une espèce de synthèse des différentes visions en vogue vers 1935). Selon lui, une espèce de nouvelle forme existe, qui transcende les aspects strictement génétiques (ce n’est pas qu’une population) ou structuraux (ce n’est pas qu’un peuplement), et qui trouve son équilibre dans l’équilibre des charges et des dépenses (puisque c’est ainsi qu’à présent, du fait de Cowles, on va considérer le milieu — relativement clos tel le lac Michigan), mais sur une ligne comptable nouvelle, fonctionnelle : écologique.

Son texte oblige l’écologue britannique Arthur Tansley, qui s’était déjà opposé à Clements cordialement (avec lequel il correspondait régulièrement, même dans la dissension), dans la lignée de Gleason, à proposer un nouveau pas en avant, au point qu’il arrive, par des arguments pratiquement philosophiques (on est loin des « modèles qui tournent » comme des moulins à vent), à proposer un nouveau concept, l’écosystème.

Lorsque apparaît l’écosystème dans « De l’usage et des abus des concepts et des termes concernant la végétation » en 1935, c’est la fin de tous les protoconcepts qui ont cherché à rendre l’écologie crédible, et y compris le monoclimax de Clements (Tansley avait même proposé un quasiclimax, pour surtout qu’on ne pense pas que le climax était un organisme doué d’une quelconque autonomie) : c’en est également fini du microcosme, de l’holocénose, du biosystème, nombreux et disparates concepts qui se sont développés en Europe durant le même temps. Avec Tansley, se révèlent finalement les enjeux à savoir la distinction entre holisme d’une part et réductionnisme d’autre part.

Le risque du holisme, s’il permet de confondre l’humain au sein d’un tout qui le dépasse et dont il est une part active, mais jamais qu’une part, c’est de tomber dans une espèce de mysticisme nouvel-âge qui ferait de la nature une seule et même chose, la vie, avec comme arrière-pensée (ou en tout cas comme limite) l’étincelle initiale… Celui du réductionnisme est de passer à côté des chaînes de relation et de communication, des messages, si l’on veut, ou en tout cas de ne pas saisir la globalité inhérente à tout le vivant. On peut ainsi perdre de vue le diagnostic propre, que sais-je, à une roselière, si on ne se focalise que sur les déplacements d’ongulidés (qui sont fonction des périodes de chasse) ou de ceux des micro-invertébrés (qui sont fonctions de bien de choses, mais ni strictement de la période de chasse, ni des espèces végétales présentes, qu’il s’agisse de banals roseaux ou de moins banales laîches de Davall)…

Il semble donc qu’on ne parvienne pas, dans l’un et l’autre cas, à une situation satisfaisante. Et pourtant, en revenant aux textes, on se rend compte que ce débat, âpre et long, a permis une structuration épistémologique de la jeune science écologique[11]Van der Valk, « From Formation to Ecosystem » , art.cit. : « Resolving the Tansley and Clements debate over the nature of succession and climax vegetation became an important research focus for … Continue reading. Et finalement parvenir à une espèce de status quo stoïcien, qui demeure dans les limbes imprécis du ni-ni, du et-et, voire du aut-aut. Comme dit Van der Valk, à cause de l’irruption de Philipps, Tansley s’est trouvé contraint de forger le terme d’écosystème (lequel est toujours en vigueur), « to emphasize that no one part of the environmental complex in a natural system was the sole determinant of the outcome of succession. » En bref, il s’agit de valider qu’il n’y a pas de vainqueur ; sortie honorable, par le haut, sans vexation ni détriment, et tout au bénéfice de la pensée.

Pendant ce temps, en Europe continentale (France, Allemagne, URSS…)

De l’autre côté de l’océan, ou plutôt de l’autre côté du monde anglo-saxon, on peut noter que le Français Félix Lenoble se positionne en accord avec Gleason quand il cherche à démontrer ses théories en s’intéressant à cinq espèces des Alpes du sud[12]« Les limites de végétation de quelques espèces méditerranéennes dans le bassin moyen du Rhône et les Préalpes sud-occidentales », in Revue de géographie alpine, n°9/3, pp. 457-470, … Continue reading ; on note également que le Russe Leonty Ramensky aura également exposé (1929) ses doutes quant à la classification hiérarchique des communautés végétales (il préconise des ordres uniques), prônant une position proche de Gleason sur l’individualisme des plantes (« des réponses unimodales vis-à-vis d’un gradient écologique[13]Le gradient écologique et son analyse, qui deviendra le nœud gordien de l’écologie contemporaine, n’existe pas encore, non plus que l’analyse factorielle appliquée aux relevés botaniques … Continue reading »).

Le débat est donc également ouvert en Europe. En 1950, le CNRS organisait un colloque qui réunissait 29 participants, dont 16 français et 13 étrangers (majoritairement germanophones). Ce colloque peut être qualifié d’historique pour au moins deux raisons : il est le premier de l’histoire à être exclusivement consacré à l’écologie, en tant que telle et non, comme c’était le cas jusqu’ici, comme un ensemble d’interventions réunies au sein d’une section écologique dans des colloques de zoologie, de botanique ou de géographie ; l’autre raison est plus directement théorétique : le colloque se focalise sur l’écologie telle qu’elle est considérée en Europe à la suite du naturalisme historique et dont la phytogéographie est devenue le réservoir conceptuel essentiel qui conduira peu à peu à parler de biocénotique.

Ainsi, inconsciemment ou non, le colloque se démarque ou cherche à se démarquer du concept d’écosystème, et de faire valoir les développements de leur propre point de vue, c’est-à-dire celui de la cénologie, essentiellement alors dédiée aux formations végétales, et avec l’ambition de la généraliser aux autres grands règnes du vivant, animaux en particulier.

À nos yeux, plus d’un demi-siècle plus tard, cela ne laisse pas d’étonner. En effet, depuis cette époque, les théories américaines (comme dans bien d’autres domaines) ont largement imprégné l’institution française, sinon européenne.

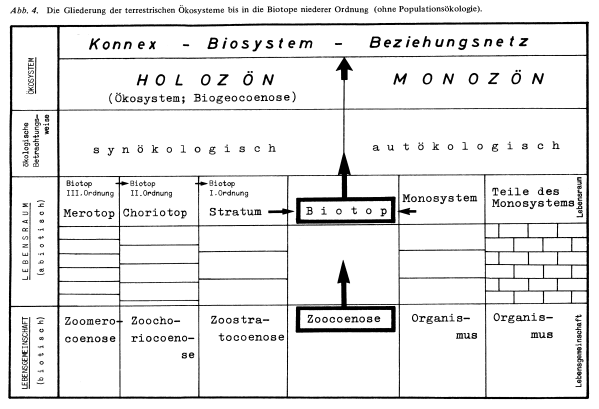

Or il faut savoir, comme le montre remarquablement Kurt Jax[14]Kurt Jax, « Holocoen and Ecosyste, art.cit., qu’un concept similaire à celui d’écosystème existait déjà en Europe, et aurait pu le supplanter complètement, s’il n’avait été alimenté par un organicisme tenu en suspicion par le scientisme du début du XXe siècle. Il s’agit du terme « holocénose » ou « holocoen » inventé par Karl Friedriechs en 1927, mais précisé jusqu’à sa mort dans les années 1960[15]Cf. par exemple Karl Friederichs, « A Definition of Ecology and Some Thoughts About Basic Concepts », in Ecology n°39 : p.154-159.. Friederichs adopte les ressemblances entre l’organisme et la communauté jusqu’à un certain point ; en effet, l’organisme est le fruit d’un tout dès l’origine (elle est hologène) quand la communauté se construit graduellement (elle est mérogène). Le schéma suivant, du paléomalacologue Jungbluth, propose une interprétation synthétique[16]Jürgen H. Jungbluth, Der Tiergeographische Beitrag Zur Ökologischen Landschaft-sforschung. Malakozoologische Beispiele zur Naturräumlichen Gliederung, Junk, 1978..

En vérité, Tansley a bien montré que la limite ou la non-limite est plus intéressante à situer entre le vivant et le non-vivant, de manière à faire de l’écosystème un système complexe, justement ; de là naît, de fait, une conception physicaliste en écologie, qui débouchera sur l’étude des fonctionnalités, des échanges chimiques de matière et d’énergie et, probablement, à une séparation graduelle de la simple observation des sciences naturelles.

Mais pendant ce temps, en Union soviétique, un autre penseur encore s’opposait à l’ensemble des productions (atlantiques, il va sans dire) inspirées à la même époque par le darwinisme (plus que par Darwin, comme on sait). Le texte célèbre de Forbes évoqué plus haut sur le lac Mendota, est cité en exemple de la collusion entre sciences naturelles et idéologie politique[17]Benoit Chalifoux, in « L’humanisme de Vladimir Vernadsky contre l’écologie » , in Fusion n°108 : « Vernadsky contre l’écologie », 2006., formant ce qu’on pourrait en effet appeler l’écologie impérialiste (ou libérale, mais souvent les deux vont de pair), où se retrouve au détour de quelque phrase des échos smithiens (« laisser-faire ») qui s’accouplent volontiers d’une vision réduite du darwinisme (« la sélection naturelle »). Malthus, évidemment, n’est jamais bien loin. Ainsi, Vladimir Vernadsky[18]La Biosphère, Alcan, 1929. intervient au moment précis où les darwinistes détournent Darwin pour leurs propres intérêts, et il renoue, si l’on veut, avec la tradition antécédente, celle de Humboldt.

Vernadsky suppose qu’il existe trois grandes formes dans le cosmos : le vivant, le non-vivant, et le cognitif. Ils sont liés par un principe d’évolution qui les englobe et qui nous est encore inconnu. Ce principe met en œuvre ce qu’il appelle une « migration biogène des atomes » (ou ce qui est en jeu dans les grands cycles biogéochimiques).

L’écosystème, tel que formulé par Tansley, défini par Lindemann comme la brique élémentaire de l’écologie, et étudié par la suite comme tout fonctionnel, présente en effet quelques problèmes : difficilement discrétisables, souvent en rapport d’intégration, les « milieux » se présentent à des échelles diverses ; de plus, du fait des échanges migratoires entre espèces, ou bien la dynamique naturelle ou celle induite par les catastrophes, l’écosystème est en perpétuelle transformation. En soi ce n’est pas un problème, mais conceptuellement, il apparaît difficile d’en faire la « plus petite unité » de quoi que ce soit, ou une cellule, comme une cellule vivant ou un organisme : il s’agirait plutôt de les considérer comme « le lieu d’échange d’atomes entre le biotope et la biocénose », et donc non comme une brique associant les deux, mais un vortex passant de l’un à l’autre.

À cet écosystème, dont l’origine conceptuelle impliquait une séparation nette entre l’homme et la nature, correspond la biosphère (et donc en ce sens bien peu révolutionnaire) ; mais il manque toutefois encore quelque chose, ce que Vernadsky désigne comme l’état cognitif et qu’il appelle noosphère. Pour Vernadsky, l’action de l’homme, radicale dans ses effets sur le monde qui l’entoure, n’est pas un geste qui s’oppose, mais l’ensemble fait partie d’un même tout, présent dès l’abord (dès l’abord en effet aussi parce que c’est l’homme qui dégage ces notions de biotope ou de biocénose), et non vécu, a prosteriori comme un agent ou une menace. Mais sans entrer encore dans le monde de la noosphère, les travaux de Vernadsky inspirent également son compatriote Vladimir Sukachev, qui définira, lui, la biogéocénose, comme une portion du globe où, sur une étendue connue, la biocénose (phytocénose, zooénose, micocénose) et ses parties correspondantes de l’atmosphère, de la Géosphère (Lithosphère et pédosphère), de l’hydrosphère, forment un ensemble lié par des interactions homogènes, et constituent par conséquent un complexe homogène et autonome. Similaire à l’écosystème, la biogéocénose, on le voit, s’en distingue par le fait d’intégrer les éléments proprement physicochimiques à leur fonctionnement et, du moins est-ce ainsi que je le perçois, autorise cette intégration pleinement assumée, en vertu de différents sauts quantiques, d’un continu dans la discontinuité.

En résumé, comme le suggère Pascal Acot, l’écologie continentale de l’après-guerre se trouve au carrefour de trois courants de l’écologie :

- le courant de l’écologie humaine, né d’un développement de la géographie humaine de Paul Vidal de la Blache ; aux USA, l’école de Chicago est également en train de se développer, poussant à l’extrême les concepts vidaliens (voir le chapitre 13). Ce courant s’étiole peu à peu dans les sciences, mais également dans les sciences sociales, où il souffre d’une suspicion généralisée[19]Maurice Halbwachs, « Chicago, expérience ethnique », in Annales d’histoire économique et sociale, 13, p.11-49, 1932. Le courant vidalien, après l’intervention de Vernadsky, nous conduit en … Continue reading.

- le courant qui s’intéresse aux relations complexes entre êtres vivants et entre communautés d’êtres vivants, mais du point de vue des échanges d’énergie et de matière ; ce courant est tributaire (d’une manière ou d’une autre) de la fortune du concept d’écosystème, qualifié d’« unité minimale de l’écologie » et compris comme une espèce de machine productive plus ou moins autonome qui conduira, via l’écologie odumienne, et par une analogie troublante, à une approche ressourcielle de la nature (services écosystémiques, par exemple[20]Ici il faut faire un point lexical : nous le verrons par la suite, l’approche de la nature comme prodigue (à part qu’elle est extrêmement ancienne voire vieillotte) qui s’est renouvelée dans … Continue reading ;

- enfin le courant qui s’intéresse à la description et à la classification des communautés végétales qui, si l’on veut, n’est qu’une branche du précédent : la phytosociologie qu’on pourrait également appeler phytocénologie. C’est bien sûr sur cette dernière que je m’appuie et dont je m’inspire pour défendre l’idée d’un écobiocénotique. Paradoxalement, la phytosociologie connaît elle aussi un essor considérable, en tant qu’elle est un outil formidable d’analyse non seulement des communautés, mais aussi des paysages et de leur dynamique.

Des (trois moins une) écologies qui nous échoient alors, c’est celle dont la phytocénologie, la science de la végétation, est un exemple pratique, qui nous paraît plus pertinente pour décrire les relations entre l’inerte et le solerte, puis entre les composants du monde vivant. Décrivant ce terme de végétation, le géographe Frédéric Alexandre résume parfaitement les enjeux qui s’ouvrent alors :

Ensemble de végétaux assemblés en un lieu ou une région donnée, la végétation livre une information spatiale de trois natures :

-

une information d’ordre physionomique ; elle porte sur sa structure horizontale et, dans le cas de végétations complexes, sur sa structure verticale […] on désignera comme formation végétale une végétation identifiée par des critères physionomiques, un type de paysage végétal, en somme ;

-

une information sur son contenu floristique, c’est-à-dire la liste des espèces botaniques présentes ; on parlera ici de communauté végétale pour désigner un ensemble d’espèces dont les individus vivent côte à côte ; la fréquence de co-occurrence de certaines espèces permet de déterminer des groupements végétaux dont la phytosociologie cherche à établir la classification […] ;

-

une information de nature démographique et dynamique ; chaque végétation est un assemblage de populations spécifiques qui peuvent être étudiées en elles-mêmes avec leurs caractères biométriques, chorologiques ou, dans leur évolution spatio-temporelle, en interaction les unes par rapport aux autres ; lorsque libre cours est laissé à cette dynamique, il se dessine des successions végétales ; les principales d’entre elles ont été « modélisées » sous le nom de séries de végétation dont le terme serait la végétation climacique[21]Frédéric Alexandre, Géographie et écologie végétale. Pour une nouvelle convergence, thèse de géographie. Université Paris 7-Diderot, 2008. […]

Ces trois types d’informations, peu ou prou, renvoient aux trois « piliers » qui soutiennent la pensée de la biocénotique, et dont je vais tâcher à présent de décrire plus précisément les contours (et donc d’en préciser les tenants et les aboutissants).

[Cap au seuil|Sommaire rapide] Avant propos | espace | la vie | monde | les écologies | cénologie | sciences naturelles | interlude | protection de la nature | arbres | anthropocène | catastrophe | herbier/coquillier | ouverture : régions naturelles

Terraqué le monde (2) < Les deux (ou trois) écologies > Pour la cénologie

References

| ↑1 | Gilles Deleuze, Le pli, Minuit, 1988 ; voir Henri Michaux, La vie dans les plis, Gallimard, 1949. |

|---|---|

| ↑2 | elmut Gams, « Prinzipienfragen der Vegetationsforschung. Ein Beitrag zur Begriffsklärung und Methodik der Biocoenologie », in Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft, n°63, p.293-493, 1918. Jean-Antoine Rioux, « De quelques concepts en biocénotique », Service de la Carte Phytogéogéographique, bulletin série B, 127-150, 1958. |

| ↑3 | Bernard Fischesser, Marie-France Dupuis-Tate, Le guide illustré de l’écologie, Delachaux et Niestlé, 1996. |

| ↑4 | Je ne m’attarde pas dans cette synthèse sur le dernier point évoqué par les auteurs : l’écologie appliquée (gestion/restauration) n’est pas l’objet de ces pages (même si bien évidemment les éléments que j’ai pu maturer l’ont été au travers d’applications pratiques et professionnelles). De même, ici je ne considère pas la protection de la nature, qui relève d’un autre champ de recherche encore (le droit) et je ne traite pas non plus de biodiversité : je m’explique sur ce point dans le chapitre intitulé <i>Nagoya mon amour.

Je trouve cette même attention à l’organisation de l’écologie comme science dans un ouvrage très critique sur ce qu’elle est devenue : L’écologie est elle encore scientifique ? de Christian Lévêque (Quae, 2017) ; si j’ai de nombreux points d’accord avec le constat levé dans le livre, je note que cette imbrication des « cercles de recherches » passe de la biologie des espèces et des populations (et en effet elles sont souvent liées) à l’écologie des écosystèmes, puis à l’écologie globale, en sautant, en quelque sorte, l’étape synécologique. Cet « oubli » , j’espère en convaincre le lecteur dans le chapitre suivant, n’est pas qu’un hasard. |

| ↑5 | Pascal Acot, Histoire de l’écologie, PUF, 1988 (nvle. éd. 1994) ; idem, « La phytosociologie de Zurich-Montpellier dans l’écologie française de l’entre-deux-guerres », Bulletin d’écologie n°24/1, p.52-56, 1993 ; idem, « Le Colloque international du CNRS sur l’écologie (Paris, 20-25 février 1950) », in J. Gayon & C. Debru (éds.), Les Sciences biologiques et médicales en France, 1920-1950, CNRS-Editions, 1994, p.233-240 ; Pascal Acot & Jean-Marc Drouin, « L’introduction en France des idées de l’écologie scientifique américaine dans l’entre-deux-guerres », in Revue d’histoire des sciences n°50/4, p.461-480 ; Jean-Marc Drouin, Réinventer la nature. L’Écologie et son histoire, Desclée de Brouwer, 1991 ; Patrick Matagne, « Aux origines de l’écologie », in Innovations, Cahiers d’économie de l’innovation, n°18, p.27-42, 2003 ; Arnold van der Valk, « From Formation to Ecosystem : Tansley’s Response to Clements’ Climax », in Journal of the History of Biology n°47, p. 293–321, 2013 ; Kurt Jax, « Holocoen and ecosystem : on the origin and historical consequences of two concepts », in Journal of the History of Biology n°31, p.113-142, 1998 ; idem, Die Einheiten der Ökologie : Analyse, Methodenentwicklung und Anwendung in Ökologie und Naturschutz, Peter Lang, 2002 ; idem, « Zur transformation ökologischer Fachbegriffe beim Eingang in Verwaltungsnormen und Rechtstexte : das Beispiel des Ökosystem-Begriffs » in M. Bobbert, M. Düwell & K. Jax (éds), Umwelt, Ethik and Recht, Francke, 2002. |

| ↑6 | Frédéric Alexandre & Alain Génin, Géographie de la végétation terrestre. Modèles hérités, perspectives, concepts et méthodes, Armand Colin, 2012. |

| ↑7 | Cet autre concept n’est pas des plus faciles à manier : il permet en effet à de nombreux exposés scientifiques de botter en touche à la moindre occasion. En effet, si ce n’est ni blanc ni noir, c’est donc que c’est donc gris. |

| ↑8 | Donato Bergandi, « Les métamorphoses de l’organicisme en écologie : De la communauté végétale aux écosystèmes », in Revue d’histoire des sciences n°52/1, pp. 5-32, 1999. |

| ↑9 | Stephen Alfred Forbes, « The Lake as a Microcosm », in Bulletin of the Peoria Scientific Association, p.77-87, 1887 (nouvelle version in Illinois Natural History Survey Bulletin n°15, p.537-550, 1925) ; Henry Chandler Cowles, « The ecological relations of the vegetation on the sand dunes of Lake Michigan, I », in Botanical Gazette n°27, p.95-117, 167-202, 281-308, 361-391, 1899. |

| ↑10 | John Phillips « Succession, development, the climax, and the complex organism : An analysis of concepts » (in Journal of Ecology n°22, p.554-571, et 23, p.210-246 et p.488-508, 1935). Empreints de philosophie et de sociologie, ces trois textes sont une petite somme (quatre-vingts pages) importante. Dans son dernier texte, Philipps conclue que la succession est le fruit de facteurs biotiques et est forcément progressive ; et le climax est dominé par le climat (cf. Van der Valk, « From Formation to Ecosystem », art.cit.). |

| ↑11 | Van der Valk, « From Formation to Ecosystem » , art.cit. : « Resolving the Tansley and Clements debate over the nature of succession and climax vegetation became an important research focus for plant ecologists in the 1950s and 1960s. Field studies of old-field succession and the distribution of species along environmental gradients would provide strong support for the more flexible approach to succession and climax advocated by Tansley, and even Gleason. » |

| ↑12 | « Les limites de végétation de quelques espèces méditerranéennes dans le bassin moyen du Rhône et les Préalpes sud-occidentales », in Revue de géographie alpine, n°9/3, pp. 457-470, 1921.

Cela m’intéresse parce que la limite entre la chênaie blanche et la chênaie verte se joue précisément dans « mes » terres — l’un des aspects fort souterrains de Farigoule Bastard (Le Nouvel Attila, 2015) ; les espèces choisies sont précisément de modestes totems : le chêne vert Quercus ilex, le pin d’Alep Pinus halepensis, le genêt scorpion Genista scorpius, le brachypode rameux Brachypodium romosum, et évidemment celui qui donne (presque) son nom au récit : le thym Thymus vulgaris. Il réalise ses observations exactement là où j’ai grandi « de Donzère à Tain, et d’Aubenas à Die ». Je cite encore : « La vérité est que les associations d’espèces réalisées dans une région de climat uniforme où des stations ne se différencient que par la composition chimique, la constitution physique ou l’exposition du sol, disparaissent dans d’autres régions et n’ont pas la constance et la rigidité que certains géographes ont voulu leur attribuer. » |

| ↑13 | Le gradient écologique et son analyse, qui deviendra le nœud gordien de l’écologie contemporaine, n’existe pas encore, non plus que l’analyse factorielle appliquée aux relevés botaniques que Ramensky entrevoit pourtant. |

| ↑14 | Kurt Jax, « Holocoen and Ecosyste, art.cit. |

| ↑15 | Cf. par exemple Karl Friederichs, « A Definition of Ecology and Some Thoughts About Basic Concepts », in Ecology n°39 : p.154-159. |

| ↑16 | Jürgen H. Jungbluth, Der Tiergeographische Beitrag Zur Ökologischen Landschaft-sforschung. Malakozoologische Beispiele zur Naturräumlichen Gliederung, Junk, 1978. |

| ↑17 | Benoit Chalifoux, in « L’humanisme de Vladimir Vernadsky contre l’écologie » , in Fusion n°108 : « Vernadsky contre l’écologie », 2006. |

| ↑18 | La Biosphère, Alcan, 1929. |

| ↑19 | Maurice Halbwachs, « Chicago, expérience ethnique », in Annales d’histoire économique et sociale, 13, p.11-49, 1932. Le courant vidalien, après l’intervention de Vernadsky, nous conduit en quelque sorte dans une autre dimension – précisément dans une autre sphère que la biosphère, la noosphère : s’il s’étiole en effet en pratique, il n’en conserve pas moins un intérêt et une singularité épistémologique dont j’ai tâché de montrer tout l’intérêt et la force anthropologique. |

| ↑20 | Ici il faut faire un point lexical : nous le verrons par la suite, l’approche de la nature comme prodigue (à part qu’elle est extrêmement ancienne voire vieillotte) qui s’est renouvelée dans la rédaction à mes yeux aberrante d’un catalogue des services écosystémiques, entériné (une première fois) par l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (en anglais Millenium Ecosystems Assessment, MEA), une expertise pluridisciplinaire commandée par Kofi Annan pour l’ONU (voir infra « Nagoya mon amour »), et donc comme un ensemble de biens et de services ; mais, plus prosaïquement, comme des ressources non seulement exploitables, mais monétisables et financiarisables ; il est donc nécessaire que l’on trouve un adjectif pour qualifier cette approche. Les termes les plus évidents à me yeux seraient commerciaux ou capitalistes, ou bien alors fiduciaires ou bancaires, mais ils sont déjà trop orientés ; les substantifs biens, services, ressources n’ont pas de dérivés évidents ni réellement satisfaisants ; béniel est horrible ; serviciel a pu être utilisé mais il est lui aussi déjà orienté idéologiquement (partial en étant faussement partiel) ; ressourciel existe, peu, mais il existe. Bien que ce soit malheureux, nous l’utiliserons désormais pour désigner « ce qui relève de la ressource (naturelle ou autre) » . Voir par exemple Stéphane Nahrath & Jean-David Gerber 2014, « Pour une approche ressourcielle du développement durable », in Développement durable et territoires, 5/2, 2014 : http ://journals.openedition.org/developpementdurable/10311 |

| ↑21 | Frédéric Alexandre, Géographie et écologie végétale. Pour une nouvelle convergence, thèse de géographie. Université Paris 7-Diderot, 2008. |