[Cap au seuil|Sommaire rapide] Avant propos | espace | la vie | monde | les écologies | cénologie | sciences naturelles | interlude | protection de la nature | arbres | anthropocène | catastrophe | herbier/coquillier | ouverture : régions naturelles

L’arbre qui plantait des hommes < L’anthropocène contre l’homme, écocentrisme contre la nature > Lettre à ma maman sur l’effondrement

Texte mis en ligne le 2 mai 2021, mis à jour le 10 octobre 2022 (33 révisions).

[L]’homme est un être conditionné parce que tout ce qu’il rencontre se change immédiatement en condition de sa propre existence.

Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne

Humain, trop non-humain

L’un des traits les plus frappants des textes et des auteurs qui font cas du concept d’anthropocène me paraît être la contre-productivité de leur manœuvre. À force d’apporter un éclairage toujours plus puissant et brutal sur les agissements de l’être humain, entendu comme responsable de tous les malheurs de la planète, je trouve qu’ils lui donnent beaucoup de crédit et ce qui, en contre-partie, trahit un certain, mais épidémique, anthropocentrisme.

J’en vois une manière tout à fait notable, dans le développement, toujours plus grand, de textes censés nous faire comprendre ce que nous ne saurions comprendre : la vie végétale (j’ai tenté de l’aborder dans le chapitre précédent sur l’arbre), la vie animale. J’y reviens rapidement ici, en citant par exemple Vincianne Despret citant elle-même, dans un texte qui est une parodie d’article scientifique clairement qualifié d’anticipation, dans son recueil Autobiographie d’un poulpe[1]Actes Sud, 2021, où elle se réfère à un autre auteur qui s’est spécialisé sur la question, Baptiste Morizot[2]Sur la piste animale, 2018 et Manières d’être vivants, 2020, chez le même éditeur, dans la même collection, « Mondes sauvages » .. L’autrice fictive est thérolinguiste, linguiste spécialisée dans le langage des non-humains, voire des non-vivants (‘théro-’ ici ne renvoie pas au préfixe de ‘thérophyte’, θέρος, qui désigne l’été, mais provient de la racine grecque θήρ, bête sauvage), mais aussi Bertrand Prévost et les inévitables Deleuze et Guattari.

L’avantage de brouiller les pistes, c’est-à-dire de vouloir à tout prix que les non-humains disposent du langage, idée contre laquelle je m’élève tout en considérant que bien des êtres vivants, sinon tous, disposent en effet de moyens de communication – ce qui n’est pas la même chose, cet avantage est multiple : il permet d’une part de réduire la part humaine (antihumanisme), mais par conséquent sa responsabilité (droit-de-l’hommisme appliqué à tout), mais il accompagne volontiers la toute-puissance du code (machinisme) et par conséquent toute approche néolibérale de la nature (transhumanisme, services rendus par la biodiversité, marché du vert) avec aboutissement déiste (voir le mot création ci-dessous). Évidemment sortie de son contexte cette citation a une valeur quasi nulle, mais tant pis, puisque ce sont les mots seuls qu’on observe (et je souligne).

Or, si nous en revenons aux propositions de Morizot, c’est là qu’aurait pu s’opérer cette subversion des vols d’apparences, ce détournement en faveur de l’expressivité : le poulpe aurait, à un moment donné, détourné cette capacité de faire monde avec la lumière des choses non plus seulement pour voir, mais pour ne pas être vu. C’est le camouflage. Ce qui constituait une forme d’accordage des apparences au service de la sensation aurait alors permis de créer des apparences intentionnelles ou, plus précisément, des apparences adressées, dans le régime des leurres. Une ruse nouvelle : se confondre avec le milieu, être vu comme un autre pour ne pas être vu comme soi.

Il ne s’agit pourtant pas d’imitation, mais d’une véritable opération de capture par laquelle le poulpe “fait monde avec les lignes d’un rocher, du sable et des plantes pour devenir imperceptible” – une “cosmétique cosmique” comme la nommait joliment le théoricien de l’esthétique Bertrand Prévost, autre grand précurseur. Cette version du camouflage comme capture s’avérait pour nous, thérolinguistes, cruciale. Car elle rejouait la question de l’adaptation en la renouant à celle, bien plus intéressante, de la création – n’est-ce pas l’objet même de toutes nos enquêtes ?

C’est plutôt paradoxal : voici des gens qui voudraient noyer l’être humain dans un tout biologique et non-biologique, dans un tout extérieur à l’homme, et qui n’ont que ce mot à la bouche… La conséquence est pratique : ils font preuve de ce qu’on appelle un écocentrisme, où la nature (ou l’écologie ?) prend une place considérable mais, par un effet pervers, cette place reste assignée par l’homme et n’acquiert pas, contrairement à ce qui est avancé, une souveraineté qui lui serait propre.

C’est qu’ils commettent une faute de débutant : qu’il existerait quelque chose comme un dehors de l’homme… qui serait la nature, et que cette nature serait elle-même indemne ou libérée ontologiquement de l’homme qu’elle a pourtant fabriqué. Le pas successif, le risque peut-être, est alors engagé et, développé dans le chapitre suivant, touche à une essentialisation de la nature qui peut dériver en morale (face obscure du sacré)…

Cette opération passe également par une nouvelle marotte, qui est celle de donner des droits à des entités non humaines, voire non strictement biologiques, comme des « écosystèmes ». Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mais je ressens dans cette opération quelque chose comme une espèce de mainmise, à nouveau, de l’homme sur le non-humain : les expériences de l’Équateur (Pachamama), de l’Argentine (orang-outang) et, de manière plus spectaculaire, de la Nouvelle-Zélande, reconnaissant le fleuve Whanganui comme personne morale, m’apparaissent comme de dangereuses prédominances du droit positif. On peut naïvement se poser la question (dans un monde de lobbying et de pressions de la pensée) : Comment – et par qui – se défendra le non-humain ? Plus proche de nous, le déferlement de communication et d’évènements très « monde d’après » autour du projet de Parlement de la Loire, en est une pâle imitation. Cette opération n’est pas seulement ridicule ; elle me paraît également trompeuse.

Latour contre Descola

Il n’est pas question, dans le cadre de ce vade-mecum comme exposé dans l’avant-propos, de fouiller en profondeur les textes et théories de penseurs aussi complexes et prolixes que ceux de Philippe Descola et Bruno Latour ; complexe ici ne désigne pas de manière négative ces théories et textes mais voudrait plutôt insister sur leurs relations entre eux et les relations qu’ils entretiennent d’une part avec l’épistémologie dans laquelle ils s’inscrivent (la relation à l’histoire de l’ethnologie ou de la sociologie en relation avec la philosophie), d’autre part avec la société où ils apparaissent (une société néolibérale en évidente crise, notamment en « crise de représentation » pour ne citer que celle-ci). Je n’en aurais ni le temps ni l’énergie, ni surtout probablement les compétences techniques ou intellectuelles.

Si je souhaite revenir toutefois sur ces deux auteurs, c’est parce qu’ils incarnent à mon avis deux versions complémentaires de la relation problématique que l’homme entretient avec la nature et en particulier qu’ils démontrent la difficulté de parler de nature lorsqu’on n’est pas soi-même confronté au naturalisme.

Par le titre facétieux, je souhaite poser que les deux penseurs se côtoient et se répondent et, s’opposant peut-être, ils se nourrissent l’un l’autre, au prix selon moi d’une grande perte en chemin : la nature elle-même.

1. Nature & culture

Les deux auteurs posent un regard différent sur un sujet central et commun : la distinction entre nature et culture ou nature et société, et, plus exactement, ils se placent du point de vue d’un au-delà de cette distinction : c’est le fond du principe de symétrie énoncé par Latour : il n’y aurait pas de différence notable entre le monde conceptuel des savants et celui de « tout le monde », entre celui des illuminés et celui des sauvages, entre celui de l’homme moderne et celui de l’homme traditionnel.

Nous avons déjà opéré un glissement, ici, entre monde de la science et monde quotidien d’une part et d’autre part monde moderne et monde sauvage d’autre part (ou dit autrement entre Occident d’après les Lumières et « reste-du-monde »). Jusqu’ici je suis enclin à suivre le sociologue, ayant déjà exposé par ailleurs l’impossibilité de sortir notamment du langage, qui rend pratiquement impossible toute individuation d’une nature essentielle, inhumaine, immonde.

Comme le souligne Pierre Charbonnier, l’un de leurs thuriféraires, les différences vont apparaître entre les deux penseurs dans la manière de considérer le mode de relation entre société humaine et monde naturel. Pour Descola, ce mode est animiste : il y a relation (d’entraide ou de conflit) et donc une répartition des positions comme des responsabilités (des individus, sociaux ou naturels, ainsi que des communautés qu’ils forment) ; chez Latour au contraire, ce mode est fétichiste, c’est-à-dire qu’on sort de la relation subjective pour entrer dans le monde de la représentation, et plus précisément de l’artefact : le rapport à la nature est la fabrique d’un étant. On construit alors les responsabilités selon le règne de la raison, du droit, du logos.

Latour est en effet capable, sans rougir, d’asséner ce genre d’opinion :

Les fantômes usuels des sciences sociales : symboles, représentations, signifiants et autres inexistences de la même farine qui ne tiennent jamais que par contraste avec la nature réservée aux sciences naturelles[3]Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie ?, Paris, La Découverte, 1999..

Pour un naturaliste et écrivain, cette phrase représente comme une malheureuse provocation, et dénote une malheureuse méconnaissance de la nature (et non seulement des sciences naturelles) comme de la nature de l’homme (et en particulier du pouvoir de la représentation). Mais Descola n’est pas en reste :

La dualité du monde, son partage entre des régularités matérielles universelles et des systèmes de valeurs particularisés, est devenue la dimension constitutive de l’objet de l’anthropologie […] Or, […] une telle tâche est impossible à mener à bien tant que l’on continue d’accepter les prémisses de départ, c’est-à-dire le fait que l’expérience humaine doit être appréhendée comme résultant de la coexistence de deux champs de phénomènes régis par des principes distincts[4]Philippe Descola, « L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature » , in id. (éd.), L’écologie des autres, Quae, 2011..

Allant jusqu’à dire que « la nature n’existe pas », Descola n’a rien à envier à son collègue, et si on dénote des parcours différents, la destination me paraît la même (aujourd’hui, en pleine pandémie, ayant entendu leur réaction, plus que jamais) : la mort de l’homme. Conforme en cela à l’évocation de Michel Foucault, dans les Mots et les choses, qui avait prédit la mort de l’homme comme objet d’étude, comme un visage dessiné sur le sable, et dissipé par le passage forcené des vagues. Cette image, pour belle qu’elle soit, n’en est pas moins emblématique du renversement épistémologique qu’il s’est produit dans ces années, et dont notre époque est, quoiqu’on en dise, tributaire.

Combien je regrette que Michel Foucault, dont la prose et les idées sont parmi les plus flamboyantes du XXe siècle, ait, à la fin de sa vie, penché pour le néolibéralisme, discréditant ainsi non seulement une partie non négligeable de son œuvre mais, comme un éclat de lumière dans la nuit assoupie, la majeure partie du ‘courant’ dont il était l’un des représentants, à savoir la philosophie libertaire des années 60 à 80, faisant dramatiquement lien entre l’époque de Vincennes et les élucubrations des néophilosophes.

Mais si cela m’attriste, cela ne m’étonne pas, en revanche, et comment ne pas voir en lui un phare, éclairant l’époque qui s’est ouverte, l’époque qui s’ouvre : en effet, l’homme, l’être humain, non seulement comme sujet d’étude, mais comme objet de réflexion, est à l’agonie. Et il est aussi évident que logique que l’une des grandes scènes de destruction conceptuelle, je veux parler de l’ensemble des débats où se joue l’idéomachie, reste et demeure (pour un long temps j’imagine) la scène écologique. (On peut se demander alors si la vertu de l’attention au non-humain a un lien avec la détérioration des conditions de travail et de vie des classes pupulaires, par exemple…)

En effet, puisque l’écologie est par essence liée à la nature, se pose la question de la place de l’homme en elle – et étant donné la gravité de la crise actuelle, du moins dans les débats, cette place est bien évidemment considérée comme essentielle. Insinuer que la nature est une création humaine autorise le geste paradoxal de s’en passer, à seule fin d’évacuer, du même coup l’homme lui-même. Céder à l’illusion que l’homme s’évanouisse dans la nature permet, d’une pierre, de faire deux coups : réduire la part sauvage du monde ; s’abstraire, précisément, de la responsabilité humaine (positive ou négative, là n’est pas le problème) à son égard.

2. Inexorable aporie du vivant

C’est que l’un et l’autre, peut-être par des moyens divers, éclairent justement l’insurmontable aporie qui est au cœur de toute réflexion sur la nature, probablement depuis des temps fort reculés. C’est une contradiction :

- l’avant-propos

- l’espèce humaine appartient au clade des mammifères, est un animal, est un être vivant, au même titre que le bonobo ou le chien, le vertigo étroit ou la couleuvre vipérine, le calamagrostide argenté ou le staphylocoque doré. De fait elle appartient à la biosphère, c’est une évidence logique, elle incorpore le vivant, le monde de la nature ;

- l’espèce humaine est douée d’une faculté symbolique-linguistique, qui lui permet d’imaginer ce qui n’est pas : l’au-delà, le passé ou le futur, la réalité alternative ; la mort, les dieux et les hobbits ; les fantasmes, les mythes et les récits. De fait elle est non seulement détachée du monde (le réel) (il y a du jeu, qui est le fait du langage), elle est également détachée de tous les êtres vivants (la biosphère) qui, s’ils ont évidemment des facultés de communication (toute la prédation, toute la sexualité exploite les signes, n’est-ce pas), ne possèdent pas un langage articulé (et articulé également à un cerveau capable d’imaginaire, lui-même fruit de la station debout).

C’est ainsi, il n’y a rien à faire : c’est l’aporie originelle, la matrice même qui est à l’origine du vivant, comme j’ai pu l’évoquer dans le chapitre sur la vie : c’est le même phénomène qui fait du vivant un dedans-dehors. Le même phénomène qui fait du même l’autre et réciproquement, et – on aura compris – le même phénomène à l’œuvre dans le lir&crire.

On ne peut résoudre cette aporie : l’espèce humaine est hors et dans la nature, en même temps.

Cette aporie évidemment pose de manière radicale et infiniment problématique la question de la place de l’homme dans la nature – je veux dire les conséquences de ses actes. Est-il un phénomène naturel, auquel cas le pétrole, le plastique, l’agriculture, la ville, l’ordinateur, internet et la station Mir sont des « produits naturels » ? Est-il véritablement coupé de la nature, au point que tout le monde qu’il a bâti, la grotte Cosquer, le Stabat Mater de Pergolesi, le miel de lavande, le bo-bun, Ispahan, internet et la station Mir, lui est hostile ?

On ne peut répondre, on ne pourra jamais répondre.

À ce point, on peut considérer qu’il y a deux conceptions possibles qui s’affrontent. Ou bien on pense avec Descartes que l’homme peut ou doit se penser « comme maître et possesseur de la nature » ; ou bien on juge au contraire, la nature est tout, « deus sive natura », comme Spinoza, quitte à devoir l’assimiler à Dieu : mais dans ce cas est-ce Dieu qui chute dans le monde matériel ou la nature qui est en quelque sorte divinisée ? On souligne souvent les rapports contradictoires entre les deux philosophes, et leur dialogue aura probablement formé grande part de la science moderne. Si on s’accorde sur leur matérialisme commun, en quelque sorte, on conçoit le heurt entre le monisme de Spinoza et le dualisme de Descartes. Il est bien évidemment hors de question d’entrer ici dans des considérations métaphysiques et éthiques (puisque précisément, j’aurais souhaité rester au ras des pâquerettes, du point de vue de la pelouse), mais on peut souligner l’étrange résonance que « deus sive natura » et « comme maître et possesseur de la nature » provoque. On se doit, en outre de constater que l’écologie contemporaine se joue précisément sur des questions métaphysiques et éthiques ! Ce qui permet ainsi au pape François d’écrire dans Laudato si’ ! :

Alors que « cultiver » signifie labourer, défricher ou travailler, « garder » signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l’être humain et la nature.

Cette réciprocité est bien réelle, mais l’interprétation qu’on en fait peut évidemment être double (puisque nous nageons en pleine aporie) ; en vérité ce ne sont pas deux, mais quatre conceptions qui s’affrontent :

| l’homme est tout | le non-homme est tout |

| la nature est tout | la non-nature est tout |

On ne poussera pas le bouchon à dédoubler ces propositions encore en replaçant « tout » par « rien », cela ne changerait pas grand-chose. En revanche on voit bien que le doute persiste de savoir si la non-nature est humaine et si le non-homme est la nature.

Dans les glissements progressifs entre chacune des propositions s’infiltre la morale (un moralisme voisin de la morale chrétienne), éthique et métaphysique. C’est également à cet endroit que gît mon malaise d’écologue.

Il touche précisément au propre de la biologie que l’on n’a cessé d’affronter jusqu’ici, même silencieusement : la danse entre déterminisme et évolutionisme (ou en quelque sorte entre frontière et infini). Vouloir échapper à l’aporie conduit inexorablement à une position tranchée : anthropocentrique ou au contraire écocentrique.

3.Nous avons perdu le monde et le monde nous

Ce qui rassemble Latour et Descola est plus fort que ce qui les sépare, et en particulier cette étrange indécidabilité dont ils sont, à mon avis, emblématiques. De quoi est-elle l’emblème ? Je pose qu’ils sont tous les deux des structuralistes, au sens pratiquement idéologique du terme : deux constructivistes, à l’aise dans l’époque de la mort de l’homme, de la revendication individuelle et de libéralisme mental, social et économique !

Bruno Latour récuse cet héritage, et le critique sévèrement, et il se définit plutôt comme un amoderne. Mais on devine, à la manière dont il s’attache à interpréter le monde naturel à travers la promotion des objets hybrides, du mouvement ou du réseau, comme une espèce de nomadisme deleuzien qu’on pourrait qualifier pourquoi pas d’intersectionnel, dénote de cette familiarité. Ce qu’on retient aussi, c’est l’aversion pour le monde occidental, jugé négativement dans ses méthodes et ses effets, concourant à une espèce de culpabilisation propre au mouvement.

Quoi qu’ils fassent, les Occidentaux apportent l’histoire dans les coques de leurs caravelles et de leurs canonnières, dans les cylindres de leurs télescopes et les pistons de leurs seringues à vacciner. Ce fardeau de l’homme blanc, ils le portent tantôt comme une tâche exaltante, tantôt comme une tragédie, mais toujours comme un destin. Ils ne prétendent pas seulement qu’ils diffèrent des autres comme les Sioux des Algonquins, ou les Baoulés des Lapons, mais qu’ils diffèrent radicalement, absolument, au point que l’on peut mettre d’un côté l’Occidental et, de l’autre, toutes les cultures puisqu’elles ont toutes en commun d’être justement des cultures parmi d’autres. L’occident, et lui seul, ne serait pas une culture, pas seulement une culture.

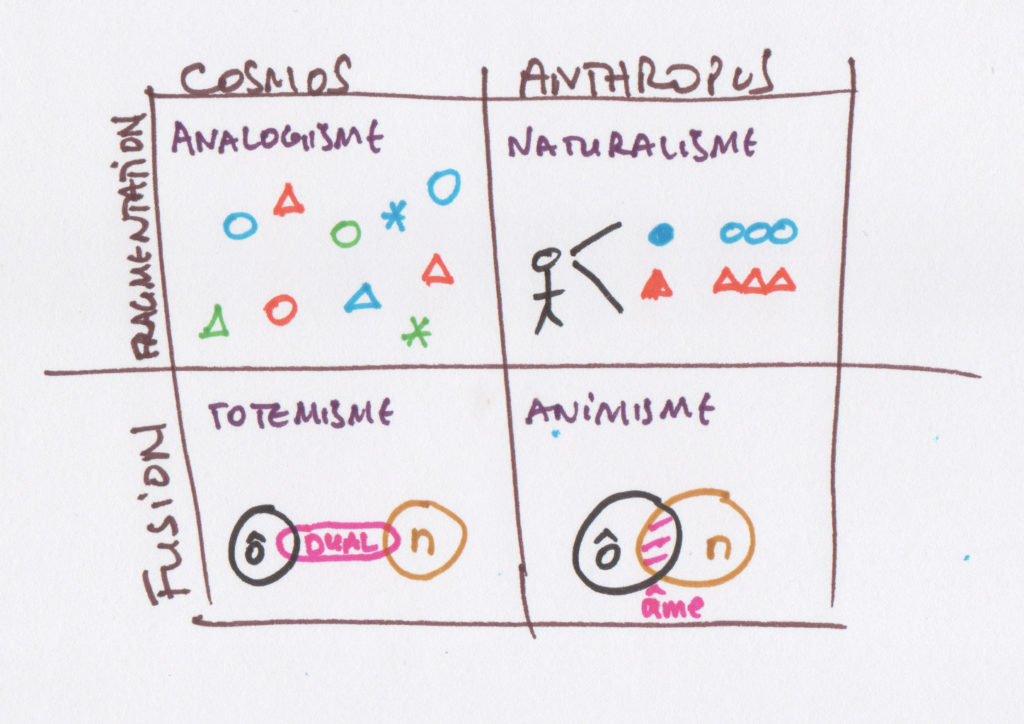

Philippe Descola reconnaît lui les liens qui l’ont attaché à Claude Levi-Strauss : il n’use pas, comme son confrère, de la provocation, et paraît plus mesuré. Il l’affiche même, cette hérédité, à travers sa typologie des quatre ontologies décrites dans Par-delà nature et culture distribuées dans un tableau à double entrée ayant pour abscisse le mode d’interaction avec le monde (fusion ou fragmentation), pour ordonnée le degré de séparation d’avec le monde (écocentrique = cosmogénique ou anthropocentrique = anthropogénique). Là encore, le monde occidental est critiqué, qui produit une ontologie de la division généralisée (fragmentation + anthropogénie), jugée « problématique ».

Soyons précis : les deux auteurs ne sont pas dupes, ils sont bel et bien relativistes, ils ne nient pas, ni l’un ni l’autre, que l’état désastreux des sociétés occidentales ne soit qu’un possible parmi les multiples possibles d’être au monde ; et ils savent bien que les sociétés en elles-mêmes, je veux dire le peuple des gens qui les forment, ne sont ni responsables ni probablement satisfaites de cet état de choses.

Ainsi Descola :

Le dualisme de la nature et de la culture est une manière parmi d’autres de repérer des continuités dans les plis du monde ; et il n’y a guère de raison de trouver plus déraisonnable ou arbitraire qu’une autre cette distribution ontologique qui nous est familière depuis maintenant plus d’un siècle[5]Philippe Descola, « L’écologie des autres », art.cit.

Et Latour :

Les nations indiennes au cœur de la forêt amazonienne n’ont rien à voir avec « l’origine anthropique » du changement climatique – du moins tant que des politiciens en campagne électorale ne leur ont pas distribué des tronçonneuses. Pas plus que les pauvres des bidonvilles de Bombay qui ne peuvent que rêver d’avoir une empreinte carbone plus importante que celle laissée par la suie émise par leurs foyers de fortune. Pas plus que l’ouvrière obligée de faire de longs trajets en voiture parce qu’elle n’a pas pu trouver un logement abordable près de l’usine où elle travaille : qui oserait lui faire honte de sa trace carbone ? C’est pourquoi l’Anthropocène, malgré son nom, n’est pas une extension immodérée de l’anthropocentrisme[6]Bruno Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte/Les Empêcheurs, 2015. On pourrait ici souligner toutefois le parti-pris qui gît au fond de la … Continue reading.

Mais leur relativisme ne les amène pas à revoir, de fond en comble, le fondement même de leur proposition : à savoir que l’émancipation philosophique et scientifique sont nécessairement irrémédiablement synonymes de dérives autoritaires et de néolibéralisme. Et c’est là une terrible subtilité qu’il convient de désamorcer urgemment sous peine de tomber dans le wokisme le plus benêt (ou bien dans l’incantation libertaire qui ne produit qu’une confortable prise de conscience dénuée d’effets).

On ne peut que souscrire à l’idée que l’homme blanc occidental a asservi durablement le reste du monde et notamment sous le couvert de la raison et des Lumières – qui aujourd’hui pourrait contredire cela ? – mais, comme le souligne Alain Caillé, « faire de la fétichisation de la science une machine de guerre inventée par l’Occident pour conjurer le politique, c’est, dans une sorte de foucaldisme radicalisé, oublier que c’est, tout autant ou plus, au nom et grâce à cette célébration de la science qu’a pu être desserrée la prégnance de l’hétéronomie religieuse et conquis un espace effectif pour la liberté civique et la démocratie. Au reste, il n’est pas sûr que Latour, quelques détours qu’il s’autorise, parle au nom d’un autre idéal que celui de la science[7]Alain Caillé, « Une politique de la nature sans politique. À propos de Politiques de la nature de Bruno Latour », in Revue du MAUSS n°17, 94-116, 2001.. »

Et d’autre part, François Herran, concernant les quatre ontologies : « On peut se demander toutefois s’il n’aurait pas été souhaitable de mettre à l’étude une autre approche plus démonstrative : l’exploitation du vaste fichier des ‘relations humaines par aires culturelles’ conçu par George Murdock, dont il existe une copie au laboratoire d’anthropologie que dirige Descola au Collège de France. Tâche difficile, tant cette base de données est peu standardisée, mais qui viserait à cerner les facteurs associés de façon préférentielle à telle ou telle conception des liens entre monde humain et monde animal. Ces facteurs pourraient être des traits aussi simples que la taille du groupe, sa localisation, les formes de chasse et de domestication, la présence de l’institution chamanique, peut-être aussi des traits culturels plus élaborés comme la nature des divisions totémiques ou l’existence de hiérarchies célestes. Bref une approche multivariée et non plus typologique, qui mesurerait la contribution inégale des divers facteurs à l’émergence d’une conception donnée, sans que la présence de contre-exemples suffise à nier la corrélation. On rejoindrait ainsi une observation réitérée de Descola, selon laquelle les divers types d’ontologie, loin d’être exclusifs, pourraient coexister à divers degrés dans une même société, ainsi que son souhait, exprimé in fine, de progresser un jour vers la recherche des ‘causes[8]François Héran, « Vers une sociologie des relations avec la nature », in Revue Française de Sociologie n°48/4, 795-806, 2007.’ ».

Bien au contraire, le relativisme généralisé devient – comme malheureusement c’est le cas dans la plupart des mouvements de dénonciation cultivés par l’élite libérale – l’occasion de jeter tous les bébés avec toutes les eaux de tous les bains, sous la bannière vaguement libertaire, sauvagement multiculturaliste.

Il n’y a […] guère de sens à opposer, comme le fait l’épistémologie moderniste, un monde unique et vrai, composé de tous les objets potentiellement connaissables, aux mondes multiples et relatifs que chacun de nous se forge dans l’expérience du quotidien[9]Descola, « L’Écologie des autres », art.cit.

Et :

C’est bien plutôt l’humain comme agent unifié, comme simple entité politique virtuelle, comme concept universel, qui doit être décomposé en plusieurs peuples distincts, dotés d’intérêts contradictoires, et convoqués sous les auspices d’entités en guerre – pour ne pas dire de divinités en guerre. L’anthropos de l’anthropocène ? C’est Babel après la chute de la tour géante. Enfin l’humain n’est plus unifiable ! Enfin il n’est plus hors sol ! Enfin il n’est plus hors de l’histoire terrestre[10]Latour, Face à Gaïa, op.cit. !

Il est proprement rageant, d’un strict point de vue heuristique, d’échouer à saisir cette queue de poisson. C’est comme si nos deux auteurs voulaient racheter tout le mal commis par toute l’histoire occidentale – dont, je le répète, on ne peut nier la mainmise impérialiste sur le reste du monde – mais tout en s’aveuglant sur les véritables causes, et par conséquent, les véritables leviers qu’il conviendrait d’actionner.

Au sortir de leur lecture, un goût amer me reste en bouche : parce qu’il me paraît difficile de considérer d’un bloc, tout ou rien, au moment même où est promu un impitoyable relativisme : il est un point crucial où subitement le discours alternatif, loin de voler en éclat (comme fracassé sur le mur des dogmes traditionnels) subitement se retourne, à la manière du scorpion, et se retourne contre lui-même.

En vérité, ce qui est à l’œuvre, peut-être à leur corps défendant, c’est une espèce de chausse-trappe, à mon avis très dommageable, où ils tombent : en se focalisant sur la figure de l’homme occidental moderne comme origine de tout mal, et ils le font tous les deux, ils ajoutent à la confusion initiale une nouvelle confusion : que le Papou ou l’Inuit, pour vivre en harmonie avec son monde, les êtres vivants et non-vivants, et les autres civilisations, n’en sont pas moins des hommes.

Et qu’en vérité, chacun, à sa manière, suscite et organisme son propre dehors : il y a toujours du « eux » quand il y a du « nous », et je ne sache pas qu’une société ne se prévale pas, d’une manière ou d’une autre, d’une « courroie d’identité » .

Ainsi, quel que soit le type d’organisation que telle société érige, quelle que soit la partition entre les savoirs, et quel que soit le rapport au tout autre, ce type d’organisation est une organisation du monde : le sauvage devient domestique, le brouillon foisonnant un catalogue de lexèmes, l’inintelligible et l’infini mêmes deviennent les mythes et les dieux. Il y aune place pour chaque mot, mais il y a un mot pour chaque mystère, de sorte qu’il n’y a jamais de mystère.

Ce que je veux dire, et je redis une fois encore mon admiration pour le travail d’Augustin Berque, l’être humain produit son monde, y compris son monde naturel, tout comme le monde produit l’être humain : nous n’avons pas vacillé, et sommes toujours dans l’aporie. Il y a une trajectoire entre le sujet son milieu. Celle-ci est de la matière du regard dont on fait les paysages, des attentions dont on fait la relation.

Yseult a un mot fantastique pour décrire cela : dans la relation d’un à un, dans la société amoureuse, c’est le même phénomène, aggravé, sans doute, qui est en jeu. Il y a nécessaire rupture, puisque le désir est un langage. Elle prend acte de l’aporie insurmontable. Elle est le gage de leur amour. Elle dit à Tristan :

Nous avons perdu le monde, et le monde nous

Résultat des courses

Les tenants et les thèses de l’anthropocène et de l’écocentrisme font aujourd’hui florès. C’est pour moi très perturbant.

D’abord, pour faire transition avec ce qui précède, associer ontologie et représentation scientifique me paraît un tantinet spécieux. Il n’est pas vrai comme on le sous-entend parfois, que le néolibéralisme s’appuie sur les sciences naturelles ; du moins si les sciences naturelles offrent évidemment un excellent terrain pour le libéralisme, ce n’est d’abord pas plus ou moins que n’importe quelle autre science, et surtout ce n’est pas la description de la nature qui est en cause, mais bien lorsque est évaluée sa valeur propre, lorsqu’elle est idéalisée, essentialisée comme rare, menacée, protégée ou invasive… De fait l’écologisme nous apparaît comme un formidable avant-poste de l’idéologie destructrice du néolibéralisme.

Ensuite, je vois dans l’agitation de ces thèmes deux victimes directes : la nature, et l’homme.

1. L’écocentrisme contre la nature

L’écocentrisme est une pensée qui souhaite faire de l’écologie le centre des préoccupations sociales et politiques de la société ; elle se définit d’emblée comme un fait sociétal, il faut donc bien qu’elle prenne naissance dans une culture donnée.

Elle s’appuie sur la rupture entre nature et culture qui, comme nous venons de le voir, n’est pas évidente le moins du monde.

Mais en idéalisant la nature, comme elle idéalise aussi le « bon sauvage » et tout ce qui incarne l’Autre en général (l’autre de l’humain, l’autre du mâle, l’autre du blanc, l’autre de l’occidental, puis pourquoi pas l’autre de l’adulte et l’autre de n’importe quelle fonction sociale traditionnelle et instituée), cette pensée la charge non seulement également d’une valeur aussi bien discrète que morale, mais elle lui assigne également une place, elle l’utilitarise.

Comme on le voit souvent par exemple dans les contradictions de l’antiracisme, le pronaturel se tire une balle dans le pied et en vient à valider son anthropocentrisme, et, par le fait, tous les -centrismes qui vont avec.

La nature, noyée dans un fait humain, n’est plus ce qu’elle aurait dû être, et il y a fort à parier qu’elle en sorte une fois encore meurtrie (je pourrais citer mille exemples de gestion d’espaces naturels qui se sont révélés nocifs, mais ce n’est pas le lieu).

2. L’anthropocène contre l’homme

Par un étrange retour de balancier, cette extension de la nature à toute chose humaine, cette fusion, ne nuit pas seulement à cette nature, mais également à l’homme, mais pas seulement, cette fois, à l’homme mâle blanc occidental, mais à l’humanité même.

En effet, derrière la naturalisation de tout, derrière Gaïa, il y a bien évidemment un projet politique. Et Descola comme Latour sous-entendent bien redistribuer les éléments juridiques et politiques comme ils l’ont fait des éléments épistémologiques ou ethnosociologiques, étant entendu qu’il n’y a plus de limite du tout. C’est l’idée folle de Latour du « parlement des choses », idée folle et farfelue reprise par plusieurs artistes en mal d’aventure, d’ailleurs, mais par ailleurs déjà en vogue et en action par le droit international.

Pourquoi cela est-il dangereux (fou et farfelu) ? Parce que ce faisant, on pose deux postulats : non seulement, on en vient à toucher au principe même de la démocratie dans une vision délirante de l’économie et de la technique, substituant comme ce n’était que trop prévisible la main du marché à la règle de la démocratie ; mais en plus, dans ce même mouvement dont j’ai tenté de démontrer l’inique intention, on ramène aux choses humaines ce que l’on prétend conserver dans son altérité : on domestique le sauvage ! « Autant il est plausible de soutenir que, sous certaines conditions, il n’existe pas de meilleure manière de régler les affaires humaines que le mode démocratique, autant il ne saute pas aux yeux que la science et la nature soient solubles dans la démocratie. Que la proposition 2 + 2 = 4 ou la théorie de la relativité doivent être adoptées par un vote à la majorité. Ou alors, il faut préciser à quelles conditions cette entrée des sciences en démocratie est envisageable » , souligne justement Caillé. « Chantal Mouffe [2000] montre très bien comment l’idée moderne de démocratie consiste dans la liaison instable entre deux modèles irréductibles : le modèle libéral de la délibération infinie d’une part, et la référence à un peuple, à un demos de l’autre. Aussitôt qu’on se débarrasse d’une de ces composantes – soit qu’on vise un libéralisme sans le peuple, soit qu’on fantasme un peuple sans libéralisme –, on sort du champ de la démocratie. Or, dans la conception latourienne, le principe d’ouverture à l’infinité du débat est à coup sûr respecté, voire exacerbé, mais on voit mal quel peuple est susceptible de subsister ni, plus généralement, quel sujet humain serait susceptible de survivre longtemps au fait d’être placé par principe sur le même plan que n’importe quel électron, amibe, virus ou clé à mollette[11]Caillé, art.cit.. »

« Provincialiser l’Occident », voila ce que préconise Pierre Charbonnier[12]Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, 2019., dans un ouvrage nous dit-on validé par nos deux philosophes, avec pour objectif que « la transformation de nos idées politiques doit être d’une magnitude au moins égale à celle de la transformation géo-écologique que constitue le changement climatique », faisant écho, le grand concert des mondialistes, a un autre malheureux exemple d’aveuglement qu’est L’histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron[13]Le Seuil, 2017., nous voilà partis, bras-dessus bras-dessous, vers de hasardeuses expérimentations politiques, aussi « debout » que cul de jatte, et largement exposées dans les journaux, « de gauche » évidement, notamment :

Les « sachants », notamment les scientifiques, ont une idée assez claire de ce qui va se passer, une catastrophe climatique et socio-économique ; une partie de la population est plus ou moins sensible à cette idée, mais celle-ci reste très abstraite ; sans oublier ceux qui pour des raisons politiques de très court terme choisissent de nier le réchauffement, et enfin les populations qui sont en première ligne mais ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Il nous faut une révolution mentale : les humains n’ont pas de droits sur la nature, c’est la nature qui a des droits sur eux. Descola dans Le Monde du 31/01/19

Les scientifiques découvrent la fabuleuse complexité de ces territoires. Appartenir à un territoire, ça ne signifie pas du tout un retour à la terre, c’est une découverte, une invention. Il y a donc un énorme travail de réappropriation à faire, par les sciences, de ce qu’est par exemple un sol, un bassin versant, un biotope. C’est la découverte d’un nouveau monde, d’où l’analogie que je trace avec le siècle des grandes découvertes.

Il va nous falloir atterrir dans ce monde-là. D’où l’importance de la migration, qui est directement liée à la question écologique, et qui fait paniquer beaucoup de personnes, parce que la question de l’atterrissage, du lieu où l’on va vivre, se pose à tout le monde. C’est cette nouvelle universalité perverse dont je parle : le sol se dérobe sous nos pieds à tous. On l’avait négligée, parce qu’on pensait que le Global allait tout englober, qu’on se dirigeait vers lui, or on s’aperçoit maintenant que cet attracteur n’était pas très réaliste et peu défini. On réalise rétrospectivement que le Global était une utopie. Et du coup, la réaction universelle est d’une brutalité exceptionnelle : on en revient au nationalisme le plus étriqué. Latour dans Libération du 13/05/20

Ces efflorescences de mouvements locaux sont autant de formes singulières d’attachement au territoire et de relations avec des non-humains. J’ai l’espoir de voir se réunir des expériences parties de prémisses ontologiques très différentes mais où domine un attachement local. Comment puiser dans ces expériences pour faire face au réchauffement climatique ? Ne faut-il pas imaginer un nouveau fédéralisme ? Avec quelles composantes ? Quel devenir pour l’État ? Je n’ai pas de réponses, ce doit être l’objet d’un énorme effort d’imagination collectif. Descola dans Libération le 30/01/19

Je ne peux m’empêcher de me réjouir que le virus nous donne une contre-leçon formidable : il est entièrement en réseau ! Il nous rappelle que le choix devant lequel nous sommes n’est pas une simple alternative entre l’action individuelle et la conquête de l’appareil d’Etat. Le virus n’a pas conquis l’appareil d’État, et il n’est pas non plus resté individuel, sans quoi il serait toujours sur les chauve-souris de Chine. Il est viral, il devient global en passant de l’un à l’autre. C’est le rappel d’un système d’action drôlement efficace Latour dans Libération du 13/05/20

De fait, en dénouant le lien politique, qui est le fondement même de la société, puisque toute société est politique, les « no-borders » de tout poil, philosophes ou non, rejoignent les aspirations les plus essentielles des néolibéraux. Ce n’est plus seulement la nature qui est menacée alors, c’est aussi et simplement le simple fait pour l’homme d’organiser son destin collectif, et plus encore, absolument étonnant de la part d’un anthropologue et d’un sociologue : c’est le fait d’enlever à l’homme sa peau même, sa peau sociale[14]Je n’aurais pas voulu écrire ce texte sans évoquer la mémoire du roboratif dialogue que les deux amis Jacques Ellul et Pierre Charbonneau façonnèrent, notamment sur fond de lecture de … Continue reading.

Les deux écueils de l’universel

J’ajoute ici rapidement que j’ai la nette impression que l’ensemble des désagréments ou des malaises théoriques que j’éprouve à l’égard de toutes ces pensées, aussi élaborées ou sophistiquées soient-elles, aussi bienveillantes et volontaires soient-elles, réside originairement dans leur enracinement philosophique.

Je découvre peu à peu l’importance de la nécessité d’inscrire la pensée écologique (même comme science) dans une histoire philosophique longue mais aussi presque banale, parce que fondatrice, du rapport humain-nature.

Celle-ci passe par des moments très forts, dans la pensée occidentale (et en écho plus ou moins frictionnel avec la pensée orientale), que symbolisent des noms comme Platon, Heidegger, Bergson / Nishida, Watsuji et, on l’aura compris, c’est tout le mérite d’Augustin Berque de nous avoir ainsi offert des clefs de lecture aussi précises et patientes que roboratives. On peut d’ailleurs s’étonner sur le fait que l’œuvre de Berque n’est pas à ce point connue et diffusée. Je n’ai jamais eu l’occasion de le rencontrer dans mon parcours de formation littéraire et, pis, jamais son nom n’a-t-il été proféré dans tout mon parcours écologique. C’est probablement que son parcours à lui, hybride, peine à trouver son espace d’inscription dans la pensée contemporaine, je veux dire dans l’académie, dans la doxa scientifique.

C’est justement dans son livre fondateur, Écoumène, que l’on trouve non seulement la raison de cet écart mais, pour ce qui nous concernait jusqu’ici, une explication du malaise dont je parlais.

La science (occidentale), dans sa quête d’universel, commet ainsi l’erreur fatale de confondre l’ordre humain et l’ordre naturel : l’homme se fonde en la nature, mais ne peut s’y réduire. Berque évoque cette universion, la « réduction du divers à l’un, et de la réalité à une version unique ».

L’universion n’est en effet possible que selon deux vies : soit par élimination de l’incommensurable au profit du commensurable (c’est la voie du positivisme moderne), soit par abolition de toute mesure (c’est la voie du mysticisme). Dans les deux cas, elle échoue à saisir, ou méprise délibérément, l’essentielle diversité de l’écoumène ; laquelle […] relève ontologiquemnt du double registre du mesurable et de l’incommensurable, et de là tient justement son infinie diversité. Dans l’écoumène, il y a toujours, simultanément, des vérités en-deça et au-delà de l’horizon ; parce que – première vérité – chacun de nous, tel le wang de la Chine ancienne, a les pieds sur terre, mais aussi la tête dans le ciel. Matérielle et spirituelle, voilà en effet la condition humaine.

Nos chers penseurs de l’écologie, Latour et Descola, mais encore Dominique Bourg[15]Voir Jean Jacob, « Le Dictionnaire de la pensée écologique comme il faut », Zilsel n°4, 2018, p.381-403., Camille de Toledo[16]Voir Jean-Marie Harribey, La nature entre animisme et fiction ?, AOC <https://aoc.media/opinion/2021/12/09/la-nature-entre-animisme-et-fiction>, et consorts, qui précisément oscillent entre les deux bêtes noires dont je répète (chapitre 6) qu’elle nuisent aux sciences naturelles et au naturalisme : les statistiques comme unique horizon ; le recours à la grâce comme unique lien.

Berque nous l’exprime bien : ces deux écueils, positiviste et mystique, proviennent d’une interprétation du monde initialement biaisée. Si l’une et l’autre des tentations universalistes peut dégénérer en dogmatisme avec toutes les conséquences néfastes que les siècles passés nous ont largement démontrés, la modernité démocratique a bien dû trouver « une voie moins directement violente » : « supprimer la chôra qui, ontologiquement, est nécessaire à la genesis ; autrement dit, neutraliser le déploiement des lieux singuliers de l’écoumène au bénéfice d’une espace universel[17]Écoumène, op.cit., p.64-67. Je l’ai évoqué trop rapidement dans le chapitre 1, où je cite la définition (une définition ?) de chôra, à laquelle je renvoie le lecteur. Ou voir directement en ligne l’article « Lieu » déjà cité :

L’écologie sociétale ou politique, qui est un ersatz de la science écologique, achoppe ainsi à sa propre imposture : puisqu’elle a choisi de laisser tomber les concepts propres de l’écologie (aussi orientés soient-ils, ceci est un autre débat) pour se focaliser sur l’un des aspects du problème : la morale et la règle, ne peut que se fondre dans une espèce de position politique questionnable, idéologiquement ambigüe. Le naturaliste en moi n’y trouve pas son compte. Pas plus que l’écrivain.

L’individu contre l’espèce

Pour conclure précisément sur cette part plus sensible du problème, je voudrais poser cette nouvelle citation de Francis Ponge, avéré décidément meilleur herméneute que bien des spécialistes :

Mais c’est ici que je touche à l’un des points principaux de leur leçon [aux escargots !], qui d’ailleurs ne leur est pas particulière mais qu’ils possèdent en commun avec tous les êtres à coquilles : cette coquille, partie de leur être, est en même temps œuvre d’art, monument. Elle, demeure plus longtemps qu’eux.

Et voilà l’exemple qu’ils nous donnent. Saints, ils font œuvre d’art de leur vie, – œuvre d’art de leur perfectionnement, Leur sécrétion même se produit de telle manière qu’elle se met en forme. Rien d’extérieur à eux, à leur nécessité, à leur besoin n’est leur œuvre. Rien de disproportionné – d’autre part – à leur être physique. Rien qui ne lui soit nécessaire, obligatoire.

Ainsi tracent-ils aux hommes leur devoir. Les grandes pensées viennent du cœur. Perfectionne-toi moralement et tu feras de beaux vers. La morale et la rhétorique se rejoignent dans l’ambition et le désir du sage.

Mais saints en quoi : en obéissant précisément à leur nature. Connais-toi donc d’abord toi-même. Et accepte-toi tel que tu es. En accord avec tes vices. En proportion avec ta mesure.

Mais quelle est la notion propre de l’homme : la parole et la morale. L’humanisme.

Voilà une belle image du milieu, le monde du gastéropode ! Et ne nous méprenons pas sur le mot ‘morale’ de Ponge ; s’il y a mystique ici, elle (comme chez Paulhan) est négative – on le pressent d’ailleurs à sa proximité d’avec la parole ou la rhétorique. Mais ce qui est le plus difficile à accepter, comme à se représenter, hélas trois fois hélas ! est que ce sont toutes nos aspirations individuelles qui sont en cause, je veux dire nos représentations justement… de l’humanisme.

Ici se glisse un piège pour l’intuition, celle qui est la nôtre, disons, depuis l’ouverture du monde aux hommes : on pourrait songer à Prométhée ou à Athènes, à Babel ou à Job, on pourrait renvoyer, à Descartes ou Spinoza, à Darwin et Lamarck, comme nous l’avons déjà évoqué. Mais c’est un phénomène pourtant relativement simple à saisir, celui même de l’aporie du vivant (appliqué aux choses humaines).

Nous sommes et nous ne sommes pas vivants : nous sommes et nous ne sommes pas humains. C’est cela que signifie « obéir à la nature » . C’est que nos fantasmes personnels, nos angoisses et obsessions individuelles ne sauraient devenir le seul et unique moteur de notre vie, je veux dire : de la société, de la poétique, de la pensée. Puisqu’en nous veille l’espèce, qui, en quelque sorte, devrait nourrir l’espoir d’humanisme.

Las ! Ce que révèle au final l’étrange concaténation d’évènements et de phénomènes socioculturels, politiques, et idéologiques, de fait, qui a mené, bien après tous les décentrements, l’infinitisation du monde telle que l’a magistralement démontré Alexandre Koyré[18]Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, 1961., détruisant tous les carcans qui empêchaient d’être réellement maître de son destin, c’est au contraire le renforcement des communautarismes, des corporatismes, des égocentrismes de tout poil, qui semble devoir devenir une espèce de contre-coup du trop-plein de libre-arbitre, lequel projette l’homme dans un mode effrayant.

Comme le dit astucieusement Gilles Amiel de Ménard (en particulier au sujet de la crise qui enrobe la pandémie du Covid-19), nous somme des citoyens restés au statut d’enfants : la politique des adultes ne nous concerne pas, ne nous regarde pas.

Alors nous franchissons ce pas essentiel : celui qui permette de substituer aux aspirations individuelles la destinée collective. La période qui nous fait passer de la résistance à la résilience, comme dit le mot populaire et à la mode, et qui à partir des années 50 puis 60 et 70 conduit à mai 68, puis à la mitterrandisation du Monde (l’institutionnalisation du néolibéralisme globalisé), puis à la cancel culture et au deboutisme, mauvaise traduction du mauvais woke[19]Heureusement tout le monde universitaire n’est-il pas fasciné par cette funeste entreprise : Nathalie Heinich, Ce que le militantisme fait à la recherche, Gallimard, 2021. Dans un autre … Continue reading, se caractérise par le recul des droits sociaux, à travers la sape de l’État-nation social, la généralisation de la culture d’entreprise (innovation/évaluation), la technicisation de tous les domaines, l’exaltation des fiertés singulières au détriment d’une humilité collective, pour finir dans la guerre entre pauvres, tous également (enfin) marginalisés, ségrégés.

[Cap au seuil|Sommaire rapide] Avant propos | espace | la vie | monde | les écologies | cénologie | sciences naturelles | interlude | protection de la nature | arbres | anthropocène | catastrophe | herbier/coquillier | ouverture : régions naturelles

L’arbre qui plantait des hommes < L’anthropocène contre l’homme, l’écocentrisme contre la nature > Lettre à ma maman sur l’effondrement

References

| ↑1 | Actes Sud, 2021 |

|---|---|

| ↑2 | Sur la piste animale, 2018 et Manières d’être vivants, 2020, chez le même éditeur, dans la même collection, « Mondes sauvages » . |

| ↑3 | Bruno Latour, Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie ?, Paris, La Découverte, 1999. |

| ↑4 | Philippe Descola, « L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature » , in id. (éd.), L’écologie des autres, Quae, 2011. |

| ↑5 | Philippe Descola, « L’écologie des autres », art.cit |

| ↑6 | Bruno Latour, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte/Les Empêcheurs, 2015. On pourrait ici souligner toutefois le parti-pris qui gît au fond de la réflexion, à savoir que l’homme est naturellement bon, d’une part, d’autre part que quelque chose comme l’empreinte carbone est l’unique dénominateur de la lutte politique. Si la destruction de la nature est un problème en soi, jamais on ne souhaite affronter ses causes réelles ; on préfère se cacher derrière le petit doigt d’un écologisme béat, inapte et fallacieux. |

| ↑7 | Alain Caillé, « Une politique de la nature sans politique. À propos de Politiques de la nature de Bruno Latour », in Revue du MAUSS n°17, 94-116, 2001. |

| ↑8 | François Héran, « Vers une sociologie des relations avec la nature », in Revue Française de Sociologie n°48/4, 795-806, 2007. |

| ↑9 | Descola, « L’Écologie des autres », art.cit |

| ↑10 | Latour, Face à Gaïa, op.cit. |

| ↑11 | Caillé, art.cit. |

| ↑12 | Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, 2019. |

| ↑13 | Le Seuil, 2017. |

| ↑14 | Je n’aurais pas voulu écrire ce texte sans évoquer la mémoire du roboratif dialogue que les deux amis Jacques Ellul et Pierre Charbonneau façonnèrent, notamment sur fond de lecture de l’écologie comme de politique en plein période des Trente Glorieuses. Évidemment datées, ces réflexions conservent pourtant une évidente actualité quant au contenu génétique même de la pensée écologiste (que je distingue donc ici de l’écologie comme science) ; Charbonnier, évidemment, puisque je tombe dessus, ne le considère pas d’un bon œil (« Jacques Ellul ou l’écologie contre la modernité », in Écologie & politique n°50, 1995) C’est d’autant plus étonnant que Ellul est non seulement un écologiste, au sens politique du terme, mais aussi un croyant ; que Charbonneau (déjà cité çà et là pour son Feu vert) est une espèce de libertaire : ainsi les deux amis ont-ils tout à partager avec les écologistes actuels… leur « réactionnisme » ne devrait pas les surprendre (on regrette en passant qu’un recueil des deux auteurs publié en 2014 au Seuil le soit dans une collection nommée ‘Anthropocène’ : Nous sommes des révolutionnaires malgré nous ). En lisant cet article, on conçoit combien l’empreinte néolibérale a marqué ces soi-disant progressistes, jusque dans leur discernement – à moins qu’il ne s’agisse d’une moins-value intellectuelle due au programme idéologique ? |

| ↑15 | Voir Jean Jacob, « Le Dictionnaire de la pensée écologique comme il faut », Zilsel n°4, 2018, p.381-403. |

| ↑16 | Voir Jean-Marie Harribey, La nature entre animisme et fiction ?, AOC <https://aoc.media/opinion/2021/12/09/la-nature-entre-animisme-et-fiction> |

| ↑17 | Écoumène, op.cit., p.64-67. |

| ↑18 | Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, 1961. |

| ↑19 | Heureusement tout le monde universitaire n’est-il pas fasciné par cette funeste entreprise : Nathalie Heinich, Ce que le militantisme fait à la recherche, Gallimard, 2021. Dans un autre registre, on lira avec intérêt la décillante critique sur la résilience de Thierry Ribault, justement intitulée Contre la résilience, L’Échappée, 2021, dont je n’ai pris hélas connaissance qu’à la fin de la présente rédaction. |