[Cap au seuil|Sommaire rapide] Avant propos | espace | la vie | monde | les écologies | cénologie | sciences naturelles | interlude | protection de la nature | arbres | anthropocène | catastrophe | herbier/coquillier | ouverture : régions naturelles

Terraqué le monde (1) < La vie > Terraqué le monde (2)

Texte publié le 13 avril 2019, dernière mise à jour le 30 août 2025 (39 révisions).

La vie

La mort

Le thème principal qui occupe l’ensemble des communautés et des activités humaines est la mort.

La première raison à cela est que la mort n’existe en tant que telle que pour les humains, qui disposent d’un univers symbolique (jamais poussé à ce point dans le monde animal) et du langage pour se la représenter comme une fin mais, dans le même temps, la mort est une fin dont aucun témoignage n’existe, et qui reste donc une expérience énigmatique, et dont il est impossible de se faire une idée.

C’est je crois ce que « philosopher c’est apprendre à mourir » veut indiquer. Je pense avec Montaigne que l’une de nos plus grandes tâches est effectivement de domestiquer la mort, de l’intégrer comme un fait essentiel, et de vivre avec elle, sans pour autant céder à de romantiques tortures morbides. Ce que la plupart des cultures humaines, et une grande part du monde vivant parvient à faire. Or il semble bien que notre société contemporaine occidentale ne veut plus opérer cette domestication : la peur de vieillir, la peur du vieillard, la déritualisation des âges de la vie (les passages initiatiques ne faisant qu’éclairer, si l’on veut, l’inéluctable fin), mais aussi le recours aux prothèses techniques ou chimiques, la survalorisation de la beauté (physique), celle de la jeunesse, qui l’accompagne, la part non négligeable dans nos vies du loisir, du plaisir, la détestation de l’effort et de la douleur, le rôle prégnant de la contre-culture, tournée vers l’individu, l’invention de toute pièce de l’adolescence, l’éclatement de la famille, l’occultation du troisième voire du quatrième âge, l’hygiénisation excessive de nos lits, de nos maisons et de nos villes, tout cela et bien d’autres choses encore cherchent à nous éloigner des thématiques liées à la dégradation et au pourrissement, à la limite et à la fin, à la disparation comme au néant.

Il n’y a pourtant pas grand’chose à faire, en tout état de cause, contre le fait de mourir. Nous savons que les techniciens parviendront, un jour ou l’autre, à produire des êtres hybrides, des transhumains, dont l’espérance de vie se démultipliera jusqu’à l’infini ; mais nous savons aussi que nous ne le verrons sans doute pas de nos yeux et surtout, que ces traitements seront réservés aux plus riches. Comme les mêmes élites se paieront le luxe d’une vie augmentée sur quelque lune ou planète hors de la Terre, nous savons nous autres, la plupart des gens, l’écrasante majorité des petites gens, que nous ne pourrons jamais quitter cette terre, et pas plus ne pourrons-nous quitter la mort : l’inhumation est notre destin.

La seconde raison n’est peut-être pas beaucoup plus prosaïque : la mort me paraît être l’unique définition à peu près perceptible et compréhensible du vivant. Un être vivant est un être destiné à mourir.

Disant cela, je ne veux pas tellement sous-entendre que la vie n’a pour unique pulsion que la résistance à la mort, comme l’a pensé tout un courant de la biologie à la manière d’un Bichat par exemple, mais ce que cela signifie, ou ce que je veux dire, c’est que la mort, au sein de la vie, est notre unique barrière face à l’autre d’une part (le tout autre), et face au dehors (l’inerte) d’autre part.

Une géniale aporie

En toute logique, la vie est un drôle de concept, si l’on y réfléchit. Elle m’apparaît comme l’une des rares occurrences, sinon l’unique et la seule, qui se pose comme en contradiction avec les grands principes logiques classiques : principe de non-contradiction, principe d’identité et principe du tiers-exclu, et peut-être même le principe de bivalence.

En effet, c’est en tout cas ma position ici, on ne peut concevoir la vie sans concevoir :

1. qu’est vivant un étant (prenons ce mot pour l’instant) destiné à mourir ; un étant vivant est essentiellement un étant mourant (⇨ identité) ;

2. qu’en conséquence un étant vivant n’est pas seulement un étant vivant, il est aussi dans le même temps un étant mourant (⇨ non contradiction) ;

3. qu’en conséquence un étant vivant n’est pas seulement un étant non-mourant mais un étant mourant, ni un non-étant mourant mais un non-étant non-mourant (⇨ tiers-exclu).

Tout ceci est vrai si l’on considère les attributs ‘mourant’ et ‘vivant’ comme deux états opposés. Or ils sont une seule et même chose : le contraire de mourir n’est pas vivre, mais naître, certes. Mais, en outre, la mort, ce n’est pas non plus seulement l’antithèse de la vie[1]C’est le passage d’un état de vie à un état de mort qui est aussi impensable qu’inexorable..

Ce qui revient à donner une définition tautologique du vivant-mourant : est vivant-mourant ce qui n’est pas inerte ; dit autrement (et une fois admis que la mort n’est pas le contraire de la vie, ni de la naissance, mais l’un de ses états), la vie c’est la vie, et ce qui n’est pas la vie n’est pas la vie.

On voit donc qu’il est quasiment impossible de définir logiquement le vivant[2]En toute rigueur, une manière de définir la vie est de passer du côté de la physique, mais cela ne pousse qu’à accentuer l’aporie. « “« Quel est donc ce précieux quelque chose, … Continue reading.

Une solution a été – et persiste à être – de faire de l’origine de la vie un mystère intangible, impalpable, inexplicable, et de considérer, par la suite, selon une chaîne de conséquences logiques et démontrables, que le vivant, malgré son origine obscure, est une magnifique et très compréhensible horlogerie. Parce que ne nous leurrons pas : entre les vitalistes et les machinistes, il n’y a pas vraiment de différence – et les avancées de la génétique semblent ne pas pouvoir se départir du mécanisme cartésien. Et il a fort à parier d’ailleurs que, sur l’origine de la vie, le mystère demeure entier[3]« C’est en évitant la décomposition rapide vers un état inerte “d’équilibre” qu’un organisme apparaît si énigmatique ; à tel point que depuis les temps les plus lointains de la … Continue reading. Ce n’est pas ici mon propos. En revanche il est beaucoup plus intéressant de chercher à comprendre, une fois évacuées ces solutions peu satisfaisantes, comment on pourrait définir la vie en tant que telle, c’est-à-dire en nous abstrayant à la fois d’une illumination sacrée et d’un mécanisme seulement descriptif.

Définition provisoire

À ce stade, nous pouvons toutefois tenter une première définition du vivant comme suit :

Un être vivant est un ensemble plus ou moins coordonné et intégré, un système, démontrant plusieurs fonctions :

1. la nutrition : il assure sa continuité hors du temps (ou à travers la succession circadienne ou saisonnière) ;

2. la reproduction : il assure la continuité de l’espèce au-delà de l’individu (mais alors il faudra définir l’espèce, et, par contre-coup, l’individu dans l’espèce) ;

3. la relation : il assure la continuité à travers l’espace (pour copier la précédente formulation, hors de l’étendue), vis-à-vis des autres individus de son espèce, des individus d’autres espèces, d’autres vivants[4]Et moins vivants, comme les virus., et vis-à-vis de l’inerte ou non vivant.

Certaines définitions du vivant donnent trois fonctions différentes : la nutrition, la reproduction et la respiration ; or on peut dire que d’un point de vue physiologique, nutrition et respiration ayant chacun pour fonction de transformer de l’énergie, sont une seule et même chose.

Mais cette définition est biaisée, car elle est strictement fonctionnelle. Qu’est-ce qu’une voiture ? C’est un véhicule, objet destiné à déplacer des objets, vivants ou non, d’un point à l’autre. Telle est sa définition fonctionnelle. Le vitaliste chercherait la source (artefact) et dirait que l’être humain l’a imaginée, inventée et fabriquée ; le mécaniste pourrait longuement exposer le fonctionnement du moteur à explosion, puis toutes les parties les unes après les autres. Le formaliste et le fonctionnaliste complètent le tableau : véhicule terrestre roulant généralement non-collectif, généralement de la taille d’une famille, etc. On pourrait d’ailleurs lister d’autres fonctions possibles : permettre de travailler par exemple (pour la plupart des gens c’est la seule fonction de la voiture), ou bien prendre du bon temps (draguer, visiter le monde, aller au drive-in).

Dans toutes ces versions, nous percevons, avec quelque difficulté certes, ce qu’est l’essence (sans jeu de mot) de la voiture, à savoir 1. un artefact ; 2. de la catégorie des véhicules ; 3. avec une forme particulière ; et 4. des fonctions utilitaires définies. Chaque point nous permet de distinguer la voiture 1. d’une pierre, d’un oiseau, d’un rêve, d’un fantôme ; 2. d’un râteau, d’un mythe, d’un clou ; 3. d’un vélo, d’un avion ; 4. d’un bouquet de fleurs, d’un film de cinéma, d’une brouette ?

Nous voyons que s’il n’est pas si facile de décrire un objet aussi banal qu’une voiture du point de vue de son essence, cela est tout de même possible. Eh bien pour la vie, qui est l’objet de la science biologique, nous en sommes à peu près au même point, voire en-deçà.

De toute évidence, notre précédente définition de l’être vivant par ses fonctions est partiale : nous ne savons pas encore ce qu’est la vie du vivant. Les opérations utilitaires de l’artefact sont peu satisfaisantes avec l’être vivant. Nous savons la forme, la matière, éventuellement la fonction (encore que ce ne sont que les fonctions des parties pour le tout) mais il nous manque de toute évidence d’une part l’origine (non mécaniste ou vitaliste) du mouvement (le vivant de la vie en somme), et, comme je viens de dire, la cause finale : pourquoi le vivant vit-il ?

Épistémè de la biologie

La notion de vie

Comme je le disais, la biologie, depuis son origine, et même avant, quand elle était encore une partie de la physique, s’est constamment heurtée à ce problème de définir le vivant ; ce qui peut sembler paradoxal pour une science. Le remarquable ouvrage d’André Pichot, Histoire de la notion de vie [5]André Pichot, Histoire de la notion de vie, Gallimard, 1994., sur lequel je vais m’appuyer abusivement dans la suite de mon propos, va nous permettre de vérifier cette longue histoire de l’évitement.

Pour tenter de résumer rapidement cette somme de mille pages, j’ai tâché de synthétiser, pour chaque époque ici étudiée, les principales notions avancées.

Pour commencer, je détaille le plan de l’ouvrage de Pichot, en particulier les auteurs qui se succèdent dans ce panorama épistémologique :

- Égypte et Mésopotamie ;

- Avant Aristote (Hippocrate et Platon) ;

- Aristote ;

- Après Aristote (Galien et le finalisme) ;

- Avant Descartes (Van Helmont, Harvey) ;

- Descartes et le mécanisme ;

- Après Descartes (mécanisme et finalisme au XVIIIe siècle) ;

- Lamarck et la biologie ;

- Claude Bernard et l’expérimentalisme ;

- Darwin et le darwinisme (Mendel, Weismann, de Vries, et après).

Notons d’abord avec l’auteur qu’il est difficile de tracer des paradigmes dans l’histoire de la biologie, science tardive, qui se satisfait très bien des théories générales (ne recourant pas ou recourant peu à l’expérience), elle n’a connu finalement, au cours de cette longue histoire, que deux grandes conceptions de la vie :

- celle d’Aristote, diffusée par Galien, née de l’observation, mais qui comprend un concept que la science moderne ne peut accepter, l’âme ;

- celle de René Descartes, qui vérifie un tant soit peu l’expérience, mais qui s’accommode mal de l’observation et de notre appréhension des êtres vivants.

Dans les deux cas toutefois, le concept de « vie » n’est pas considéré en tant que tel, et le fonds du biologique, en quelque sorte, échappe à lui-même : Descartes s’intéresse plus à la mécanique et à la psychologie, tandis qu’Aristote ne jure que par la physique.

Avec Descartes, une nouvelle difficulté surgit : celui-ci réfléchit en effet sur l’embryologie, qui est mécaniste, tandis que sa conception de l’animal-machine est très empreinte de galénisme (les quatre humeurs, les quatre qualités, le pneuma) : on ne sait donc pas trop où on est (ce qui soit-dit en passant, est le propre aussi du cogito, entre raison et foi).

On note que la première théorie mécaniste scientifique (au sens épistémologique du terme), celle de Jean Baptiste de Lamarck, n’a « pas pris » et c’est un autre mécanisme, celui induit par Claude Bernard puis Charles Darwin qui s’est affirmé ; le mécanisme lamarckien vient de l’embryologie de Descartes, le darwinisme plutôt de l’animal-machine… On a donc une césure nette, mais très longue, entre le paradigme Aristote-Galien qui perdure jusqu’au XVIIe siècle et le paradigme Bernard-Darwin qui se généralise au début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Les XVIIIe et XIXe siècle, hésitent, en biologie, ce qui n’est pas le cas, à cette époque, dans les mathématiques, l’histoire ou les lettres… À moins que l’on ne considère que l’ère des révolutions (ce que j’ai appelé ailleurs la « Pararenaissance »), qui s’étend de 1492 à 1914, ne soit précisément cette période épocale de généralisation du doute et de la relativité, et ne forme un continent à part entière. Dit autrement : « il n’y a pas eu de Galilée de la biologie[6]Ibid.., p.36. ». La biologie représente, enfin, un domaine de la pensée qui se trouve à mi-chemin entre la physique et la psychologie : elle a « une position centrale dans les sciences, mais elle occupe un centre mal défini[7]Ibid., p.10. À rapprocher de la position des sciences naturelles entres sciences formelles et sciences humaines (voir le chapitre 6). ». Il faudrait toujours garder cette idée en tête lorsqu’on parle de biologie, et a fortiori de nature et d’écologie : elle hésite si l’on veut entre la forme et la force, entre la physé (le corps) et la psyché (l’esprit).

Synthèse des synthèses

Après la roborative lecture de cet ouvrage foisonnant, que j’ai véritablement résumé à l’emporte-pièce et je m’en excuse par avance, nous pouvons tenter de synthétiser les apports et les théories des uns et des autres.

En refaisant le parcours comme je viens de le faire, en relisant donc le livre à grandes enjambées, je me suis focalisé sur le fonds épistémologique de chacun. Et en vérité je pense qu’on peut ramener toute l’histoire de la biologie à trois grands pôles :

1. Comme dans bien des domaines, les Présocratiques font figure de pionniers et de visionnaires. Ils sont déterministes mais transformistes, et ni vitalistes ni mécanistes. Bien de leurs intuitions et de leurs fulgurations poétiques ont trouvé une explication scientifique par la suite (typiquement, les atomes) mais le cœur de la biologie est encore une physique. Je crois qu’il faut les positionner à part. En somme on peut les qualifier de matérialistes, internalistes (ils conçoivent une identité du vivant), non-déterministes (ils affectionnent le hasard).

2.1 Les finalistes et les mécanistes réfutent ou occultent ou ignorent une spécificité du vivant, et reportent les causes ou les fins sur un ailleurs on pourrait ainsi les regrouper sous le terme d’externalistes ou exotistes. On y trouverait déjà Hippocrate, Platon, Galien, Descartes et, par certains aspects, des contemporains comme Monod ou Jacob.

2.2 Les vitalistes sont rares ou sont tombés en désuétude, mais on pourrait toutefois trouver dans une espèce de catégorie intermédiaire des penseurs pour qui un principe vital existe bel et bien mais qu’ils placent à l’extérieur du vivant, et qui, en quelque sorte, l’actualise (ou le code ou le décode) ; et de fait ils se retrouvent mi-finalistes, mi-vitalistes, car en fin de compte, cela reste de l’exotisme. Vu sous cet angle on peut associer Claude Bernard, Darwin et le darwinisme[8]Ce n’est pas le lieu ici d’aller dans le détail ; en un mot, le livre d’André Pichot nous révèle, s’il est encore temps : 1. que Claude Bernard n’est pas l’inventeur de la méthode … Continue reading. En somme cet ensemble regroupe des non-matérialistes, externalistes, déterministes (les premiers) ou non-déterministes (les seconds).

3. Restent ceux qui aimeraient trouver dans le vivant même la cause de la vie. Je crois qu’on peut ici évoquer ici Aristote, qui est certes finaliste mais dans un sens qui n’a pas été celui de l’histoire (et bien moindre que Galien et la suite) ; et surtout, on l’aura compris, le génial Lamarck qui est le seul, au final, par cette intuition fondamentale d’intégrer le temps au vivant, à se payer le luxe de sortir et du mécanisme et du finalisme, tout en jetant les bases riches sur lesquelles le darwinsime s’épanouira, tout en lui réfutant cette paternité. C’est d’ailleurs lui qui invente le mot de biologie. Peut-on les qualifier de matérialistes, internalistes, déterministes ?

De toute évidence, comme le rappelle d’ailleurs André Pichot dans l’introduction d’un second fort volume paru quelques années plus tard, Expliquer la vie. De l’âme à la molécule, ces distinctions sont sinon imaginaires, du moins heuristiquement factices, car toutes ces pensées sont évidemment liées : j’ai associé Aristote à Lamarck, mais c’est un vrai finaliste… et Descartes, malgré tous ses défauts, s’est retrouvé, à cause de sa propre théorie, dans une impasse face à l’embryologie, mais c’est certainement là que se tient le secret… qui remettait en cause tout le cartésianisme (la glande pinéale ?) !

Dans ce second volume, lui aussi composé par la voix de ses lectures, Pichot propose plutôt un parcours thématique, celles-ci se mélangeant, se substituant les unes aux autres, se réinventant au fil des âges et des auteurs ; celle-si sont :

- animisme et mécanisme (Hippocrate, Aristote, Galien, Descartes) ;

- mécanisme et chimie (Descartes, Leibniz, Newton, Bernard, Cannon, Vendryès) ;

- forme et temps (Maupertuis, Diderot, de Maillet, Robinet, Erasmus Darwin, Lamarck, Cuvier, Geoffroy de Saint-Hilaire, Darwin, les deux darwinismes, Meckel, Von Baer, Serres, Müller, Haeckel, Lucas…) ;

- cellule et molécules (Mirbel, Dutrochet, Raspail, Turpin, Schleiden, Schawann, biochimie, biologie moléculaire) ;

Quoi qu’il en soit, nous pouvons ainsi, grâce à ce long et généreux itinéraire, approcher une deuxième définition du vivant André Pichot, en faveur de Lamarck, propose une image qui n’est pas du tout négligeable. Je me permets de la citer in extenso :

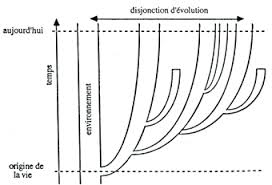

Assimilons l’être vivant à un cylindre dont l’axe serait le temps (l’intérieur du cylindre étant l’intérieur de l’être vivant, l’extérieur son environnement). Une première conception (celle de C.Bernard et de la biologie qui en est issue) est de considérer ce cylindre comme une succession de cercles, dont chacun représente l’être vivant à un instant donné. Le temps dessine donc le cylindre en empilant les cercles les uns sur les autres. À chacun des instants successifs, l’être est alors parfaitement défini (comme un cercle qui délimite un intérieur et un extérieur), et le temps n’altère pas ce caractère défini (il fait se succéder les cercles, il les empile en un cylindre). Le temps n’est donc pas une des dimensions de la structure de l’être vivant, mais une dimension « externe » sur laquelle « avance » l’être défini temporellement […] Une deuxième manière de considérer le cylindre est de l’imaginer dessiné, non pas un empilement temporel de cercles, mais par un point qui parcourt une hélice recouvrant toute sa surface (c’est-à-dire un ressort à boudin très serré). L’image instantanée du cylindre, sa section par un plan perpendiculaire à l’axe du temps, n’est plus alors un cercle parfaitement défini ; c’est un point. Autrement dit, l’être vivant considéré de manière instantanée n’est pas parfaitement défini (avec un intérieur et un extérieur, tels que les délimitait le cercle dans le cas précédent) ; ici, la définition de l’être vivant (avec un intérieur et un extérieur) est donc nécessairement temporelle. Le temps fait partie de la structure vivante, il ne lui est pas surajouté.

Répétant ensuite le mot de Bergson, encore un génial intuiteur, selon lequel la forme de l’être vivant est « le contour d’un évènement ».

Pichot donne, dans sa conclusion, sa propre définition, que je cite à nouveau :

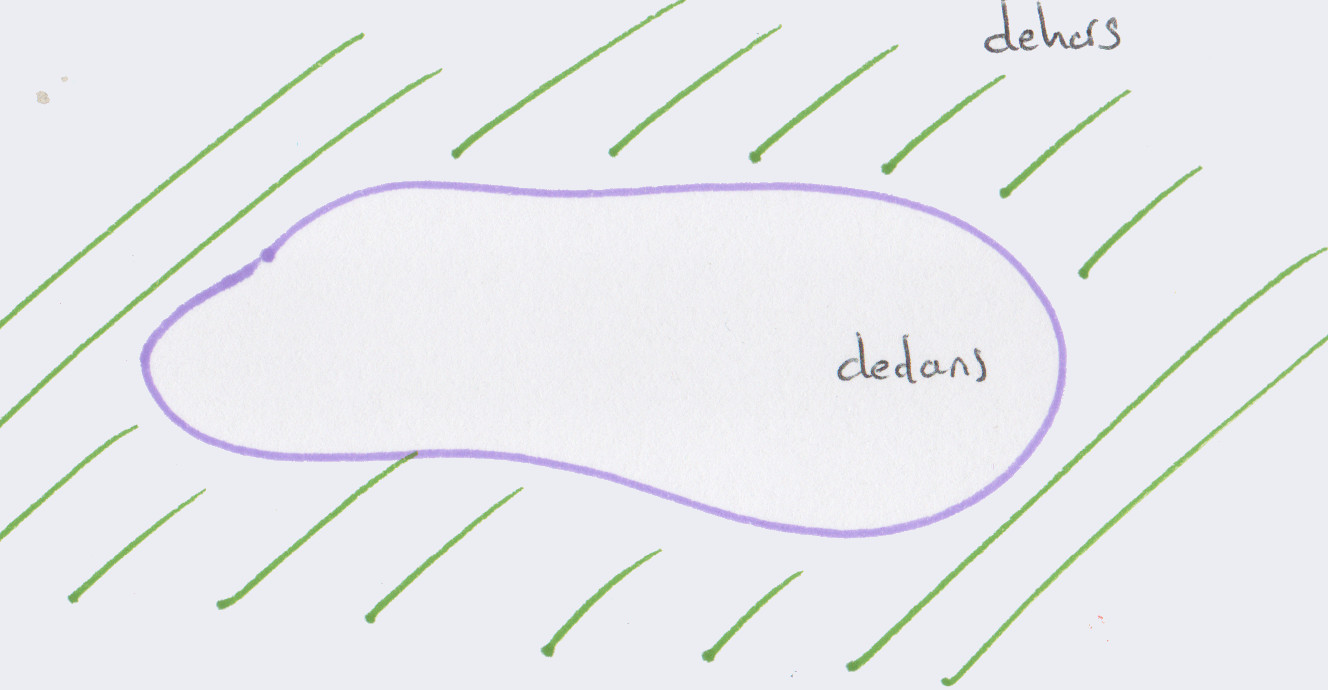

Entre l’être vivant et son milieu, il n’y a donc ni séparation radicale (nombreux échanges entre eux), ni continuité physico-chimique (disjonction des évolutions) ; et ceci sans que les lois naturelles soient le moins du monde violées, et sans recours à une quelconque force vitale.

On tient là une différence fondamentale entre les êtres vivants et les objets inanimés : les objets inanimés, même ceux qui s’auto-construisent (cristaux, structures dissipatives), sont séparés de leur environnement selon l’espace (ils ont des formes définies) mais reliés à lui selon la physique (ils évoluent avec lui) ; les êtres vivants sont séparés de leur environnement non seulement selon l’espace (ils ont des formes définies) mais aussi selon la physique (leur évolution disjointe a créé un écart, une discontinuité[9]Je poursuis ici la citation, qui est la fin du livre : « Nous avons expliqué ci-avant que l’être vivant ne reste en vie que tant qu’il maintient son évolution disjointe de celle de … Continue reading).

Apostille sous forme de rêve

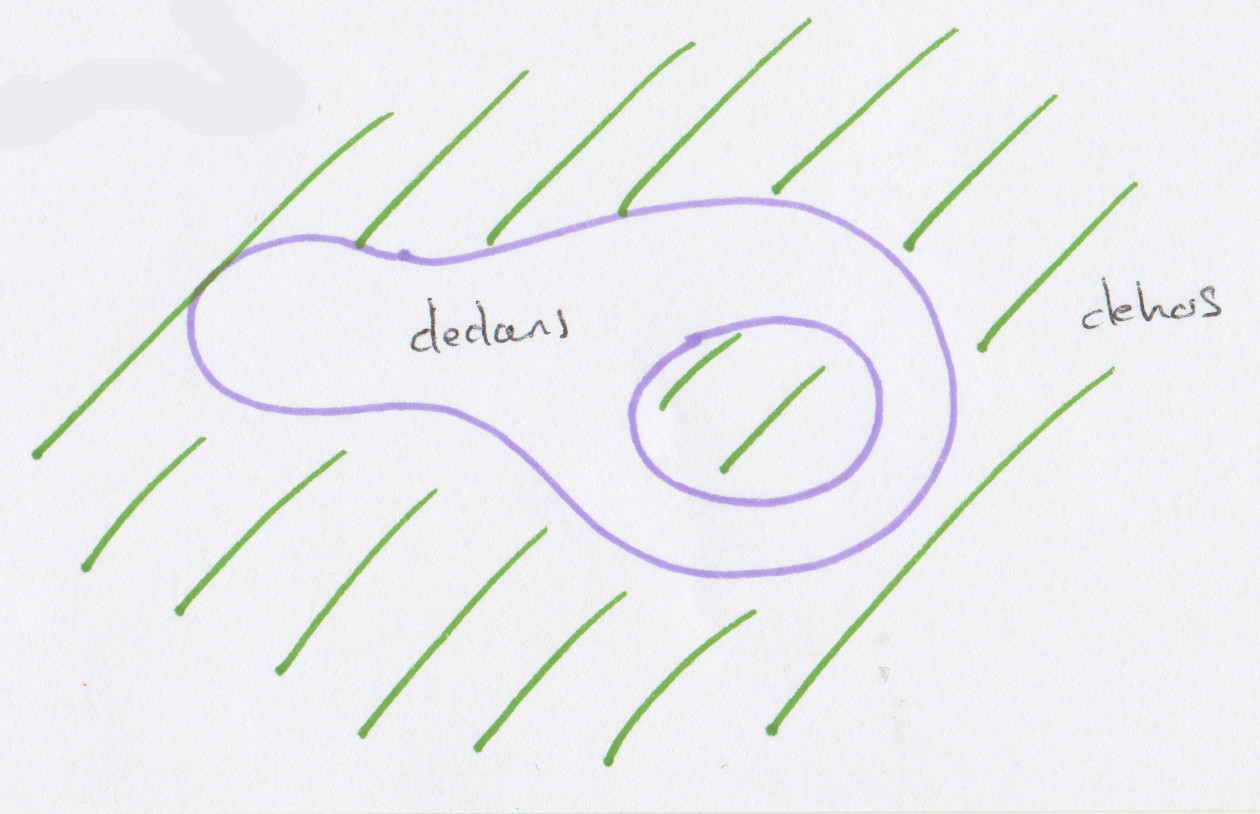

Je terminerai cette trop longue et imprécise divagation sur un rêve, songeant à ces pages. J’ai rêvé de ces notions (comme cela m’arrive de plus en plus souvent), et j’ai rêvé de cette formule, qui vaut ce qu’elle vaut, mais que je retranscris tout de même : un étant-vivant est une entité (autonome) qui se sépare d’un dehors et forme un dedans (mais dont la forme — le dehors de ce dedans — est fonction du dedans du dehors : la nutrition/la respiration) et ce qui se distingue d’un autre étant-vivant (et j’ajoute, éveillé) par la divergence individuelle (la reproduction) et la distance spécifique (l’évolution) : cette divergence est sa capacité de relation. Ouf.

Nous évoluons dans le monde, conscients de notre séparation de lui, et également de notre séparation des autres choses du monde. Observons cet iule qui grimpe sur le mur, regardons le chêne que la foudre ou l’âge a abattu, toujours vert, au fond du jardin. Portons encore notre regard sur le soleil, la théière, accordons notre attention à ce solo de contrebasse ou au ronron de la radio. Racontons ce rêve que nous avons fait ou écoutons l’histoire de notre grand-mère… Tous ces phénomènes, nous savons dire s’ils sont vivants ou non (et même le fruit du vivant ou non), matériels ou non, s’ils sont des choses naturelles ou des artefacts… Tout cela nous pouvons le dire intuitivement.

Nous sommes en mesure de concevoir des liens ou des non-liens entre les phénomènes, les objets, les êtres, les personnes, les noms, les œuvres d’art.

Cela est.

À présent, considérons un individu, vous ou moi. Chacun de nous possède sa propre vie (et peut-être même l’iule, et le chêne), avec nos sensations, nos sentiments, nos soucis, etc. Nous avons des parents, peut-être avons-nous des enfants. À un moment donné, ces vies considérées comme autonomes se sont solidarisés et ont créé un être nouveau, mélange de deux individus.

Je considère que notre être est double : une partie ressortit de l’individu que chacun de nous sommes ; une autre partie porte le destin de toute la lignée, l’espèce, l’incarnation même de la vie, qui saute à travers les individus périssables pour se maintenir.

C’est cela que je cherche à définir comme un dedans qui est à la fois un dehors (ou le contraire, ou réciproquement). La reproduction est le cas extrême, puisqu’il est la manœuvre[10]Et quelle manœuvre, mitose, méiose ! de la vie pour échapper à la mort, au péril des vecteurs que sont les individus. Mais dans le cas de la transformation énergétique, c’est la même chose : je dois prélever dans le dehors une part qui fera mon dedans.

En vérité c’est pour toute chose pareil l’obstination de l’iule qui grimpe sur le mur, en quoi diffère-t-elle de cette blessure à la main qui, une fois guérie, lui redonnera sa forme, par exemple les lignes qui, temporairement, avaient disparu ? Pourquoi pas un foie ou des cheveux ? Comme mes cellules le savent-elles, cet ordre, cette disposition, ces fonctions ?

Ainsi la vie est tout à la fois (un dedans + un dehors) + (un déterminisme + une liberté) : en un sens, la vie est véritablement une altérité, un alien dans le monde physico-chimique.

Pensons à ceci : se peut-il qu’il y a ait un interstice du réel (de sa dimension spatiale) qui échappe à la dimension spatiale (dispersion) ? Cela n’est pas possible : aucun espace ne s’affranchit de l’espace : sauf le biote. Se peut-il qu’il y ait un interstice du réel (de sa dimension temporelle) qui échappe à la dimension temporelle (rythme) ? Cela n’est pas possible : aucun temps ne s’affranchit du temps : sauf le biote. Le biote est à la fois ce qui est là et ailleurs, et à la fois dans le passé et le futur. Le biote est l’unique exemple qui remettre en cause toute la géométrie euclidienne + la physique aristotélicienne. Elle est précisément, de ce point de vue-là : quantique.

C’est qu’en vérité, l’être vivant est une incarnation de l’obstination du chaos (du fractal, du quantique), au sens premier du terme, qui associe la poussée de l’espèce (l’héritage, qui est la part déterministe du biote, plus exactement dianome) dans la maîtrise de l’individu (le destin, qui est sa part « libre », ou plus justement, autonome).

Telle est la vie, un repli, une hernie : un au-delà (ou un en deçà) du réel qui échappe, de fait, à toute formulation axiologique (d’une part) et, dans le cas de l’espèce humaine, ne peut entrer dans la seule sphère symbolique ou noétique du langage ou de la pensée, tout en s’en affranchissant et en la subsumant, de manière contemporaine, et depuis toujours et pour toujours[11]C’est la raison pour laquelle on ne voit pas d’autre manière de considérer le réel que sous la forme de cette aporie qui en est la conséquence, à savoir un ensemble continu d’éléments … Continue reading.

On me dira qu’il y a là un souci mystique, mais ce n’est pas ce qui m’anime ici : pourquoi pas d’ailleurs, si d’autres préfèrent appréhender cela… mais ce qui m’importe à moi, c’est de bien comprendre qu’en matière de biologie (son échec) comme d’écologie (sa déception), nous manquons toujours une partie du problème, précisément parce qu’une partie du problème s’affranchit de la réalité qui nous sert de cadre rationnel, composé de lois et d’effets cause-conséquence. Il y a un au-delà/en deçà de ce cadre, et il ne nous est pas donné de le saisir, il est tremblant, électrique, n’existe que lorsqu’on le regarde, autant dire qu’il n’existe pas vraiment, il échappe à la lettre comme au nombre et demeure à tout jamais un mystère, le mystère de la vie.

[Cap au seuil|Sommaire rapide] Avant propos | espace | la vie | monde | les écologies | cénologie | sciences naturelles | interlude | protection de la nature | arbres | anthropocène | catastrophe | herbier/coquillier | ouverture : régions naturelles

Terraqué le monde (1) < La vie > Terraqué le monde (2)

References

| ↑1 | C’est le passage d’un état de vie à un état de mort qui est aussi impensable qu’inexorable. |

|---|---|

| ↑2 | En toute rigueur, une manière de définir la vie est de passer du côté de la physique, mais cela ne pousse qu’à accentuer l’aporie. « “« Quel est donc ce précieux quelque chose, incorporé à notre nourriture, qui nous sauve de la mort ? La réponse est facile. Tout processus ou événement, ou développement – appelez-le comme vous voulez – en un mot tout ce qui se passe dans la nature, signifie un accroissement de l’entropie de la partie du monde où l’événement se produit. Ainsi un organisme vivant accroît constamment son entropie – ou, pourrait-on dire, créé de l’entropie positive – et ainsi tend à se rapprocher de l’état dangereux d’entropie maximale, qui est la mort. Il ne peut s’en maintenir éloigné, c’est-à-dire rester en vie, qu’en soutirant continuellement au milieu environnant de l’entropie négative, ce qui est en réalité quelque chose de très positif […] Donc un organisme se « nourrit » d’entropie négative. En d’autres termes, pour nous exprimer moins paradoxalement, la chose essentielle en métabolisme est que l’organisme réussisse à se débarrasser de toute l’entropie qu’il ne peut s’empêcher de produire tant qu’il vit. », Erwin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ?, Le Seuil [1944]. |

| ↑3 | « C’est en évitant la décomposition rapide vers un état inerte “d’équilibre” qu’un organisme apparaît si énigmatique ; à tel point que depuis les temps les plus lointains de la pensée humaines on a prétendu – et l’on prétend encore de nos jours dans certains milieux – qu’une force spéciale non-physique, surnaturelle (vis viva, entéléchie) opérait sur l’organisme. » ibid.. |

| ↑4 | Et moins vivants, comme les virus. |

| ↑5 | André Pichot, Histoire de la notion de vie, Gallimard, 1994. |

| ↑6 | Ibid.., p.36. |

| ↑7 | Ibid., p.10. À rapprocher de la position des sciences naturelles entres sciences formelles et sciences humaines (voir le chapitre 6). |

| ↑8 | Ce n’est pas le lieu ici d’aller dans le détail ; en un mot, le livre d’André Pichot nous révèle, s’il est encore temps : 1. que Claude Bernard n’est pas l’inventeur de la méthode expérimentale, mais qu’il l’a généralisée ; de plus il n’est pas un modèle d’épistémologie pour la biologie : « une méthodologie ne remplace pas une épistémologie » (Pichot, op.cit., p.761) ; 2 que Darwin n’était pas darwiniste, au sens où les darwinistes ont réinterprété à leur manière la théorie de la sélection naturelle ; 3. de fait que Darwin est meilleur écologue que biologiste, qu’il est l’homme d’une idée, la sélection, et qu’il ne s’attache que très peu à l’évolution, mot qui n’est pas même dans les premières versions de son livre, bible d’une unique idée ; 4. de fait que deux grands penseurs de la biologie, François Jacob et Jacques Monod, échouent à s’extraire et du finalisme et du mécanisme. |

| ↑9 | Je poursuis ici la citation, qui est la fin du livre : « Nous avons expliqué ci-avant que l’être vivant ne reste en vie que tant qu’il maintient son évolution disjointe de celle de l’environnement. Il s’agissait alors essentiellement de l’évolution individuelle (développement et sénescence). On ne peut cependant négliger ici le rôle de l’évolution des espèces.

Celle-ci se traduit par le fait qu’à sa naissance, le nouvel être vivant a un certain écart avec son environnement, écart qui est fonction de l’espèce à laquelle il appartient (et donc de l’histoire de ses ancêtres), mais aussi de l’environnement où il naît (puisque cet environnement est l’autre « pôle » de l’écart). Une fois né, le nouvel être vivant va devoir subsister dans l’environnement avec lequel il est en discontinuité. Pour cela, il doit adopter une évolution individuelle disjointe de cet environnement, car il ne peut pas laisser sa discontinuité évoluer selon sa « pente naturelle » (cette pente est celle de la disparition, et donc de l’indifférenciation au sein de l’environnement). D’une certaine manière, la disjonction de l’évolution individuelle, avec ses deux faces, interne et externe (structurale et comportementale), est la réponse à la discontinuité imposée à l’être vivant, dès sa naissance, par la disjonction de l’évolution des espèces. Plus l’être est évolué, plus est grand l’écart qui, à sa naissance, le sépare de son environnement. Encore faudrait-il s’entendre sur ce qu’est un être plus évolué qu’un autre (voir dans les chapitres VII et IX les considérations de Lamarck et Darwin à ce sujet : complexification, différenciation et spécialisation des organes). Si l’on ne prend en considération que le temps, les êtres actuels sont tous aussi évolués les uns que les autres (la durée d’évolution de leurs espèces, depuis l’origine de la vie – supposée unique et ponctuelle –, est la même). Une solution simple à ce problème est de considérer que les êtres actuels sont séparés de leur environnement par un écart qui est fonction, non seulement de la durée de leur évolution, mais aussi du degré de disjonction de celle-ci, de sa « pente ». L’évolution des espèces est en un effet un processus ramifié, et toutes ses branches n’ont pas une disjonction aussi forte (quoique, d’un point de vue théorique, la « pente » de cette disjonction doive toujours être positive). De sorte que l’écart entre les êtres vivants et leur environnement n’est pas le même pour tous (voir figure ci-contre).

L’écart entre un être vivant est ainsi fonction de deux paramètres, la « pente » de la disjonction de son évolution, et la durée de cette évolution. À pente égale, plus un être est proche de l’origine de la vie, plus son écart est faible. À durée égale, plus la pente de disjonction d’évolution est forte, plus l’écart est grand. Un être actuel, qui a évolué avec une pente « faible », un écart qui n’est pas beaucoup plus grand que celui d’un être fossile dont la pente d’évolution a été plus forte. On peut alors dire de l’un comme de l’autre que ce sont des êtres peu évolués, l’un parce qu’il vivait il y a très longtemps, l’autre parce que, bien qu’il vive aujourd’hui, son évolution n’a pas eu une « pente » très forte. Si l’on tient compte de ce que, pour un écart donné, seul un nombre restreint de formes est sans doute possible, du fait des contraintes inhérentes au statut physique très particulier qui résulte de la disjonction d’évolution, alors il est très probable que des êtres actuels et des êtres fossiles ayant des écarts comparables avec l’environnement auront des formes comparables. De manière plus générale, la physique étant ce qu’elle est. Il n’y a sans doute qu’un nombre limité de formes capables d’exister en disjonction avec leur environnement, les formes dans lesquelles l’écart physique est surmonté, résolu (plutôt que comme l’expression d’un programme, la morphogenèse serait à comprendre comme la solution à la tension inhérente à cet écart physique ; les voies réactionnelles choisies dans cette morphogenèse seraient les voies « de moindre résistance » plutôt que des voies déterminées par une information génétique. Ces formes ne pouvant être réalisées que par un processus historique (elles dépendent de l’engagement dans telle ou telle voie à tel ou tel moment de l’évolution), il n’est pas sûr que toutes les formes possibles aient été réalisées. Ce qui signifie qu’il y a bien un parallélisme entre les formes qui se sont succédé dans le temps et les formes actuelles classées selon un écart croissant, mais que. Du fait des contingences de l’histoire, ce parallélisme ne peut être qu’approximatif. Nous ne développerons pas tout cela ici, car cela nous entraînerait trop loin. Il s’agissait seulement, pour conclure cet ouvrage, d’indiquer quelques voies possibles pour une biologie qui étudierait la vie. Et non simplement la matière des êtres vivants. Il existe maintenant des outils mathématiques et physiques qui le permettent. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la stagnation théorique de la biologie moléculaire (mal masquée par le développement d’applications pratiques et les opérations à grand spectacle du style « génome humain » , l’histoire de la biologie n’est pas finie. » |

| ↑10 | Et quelle manœuvre, mitose, méiose ! |

| ↑11 | C’est la raison pour laquelle on ne voit pas d’autre manière de considérer le réel que sous la forme de cette aporie qui en est la conséquence, à savoir un ensemble continu d’éléments discontinus. Dit autrement, il y a toujours continuum, entre tout (il n’y a pas de frontières), mais ce tout est pourtant « discrétisable », on peut le découper en éléments (il y a des frontières). C’est indécidable mentalement.

Je vais plus loin : l’inerte (les deux chapitres qui entourent celui que vous lisez) a bogué : la vie est apparue. Cette vie se développe de manière incroyable, dans une variété et une diversité infinie, et d’ailleurs infiniment (la vie en tant que telle serait-elle immortelle ?)… nouveau bogue, l’espèce humaine, fruit d’une longue série évolutive des eucaryotes aux hominidés, et le symbole, le monde virtuel appraît. Il devient la hernie d’une hernie. Je vais encore plus loin : les humains, ayant quitté la Terre grâce à leur monde symbolique, ont confié leurs données aux intelligences artificielles, qui finalement leur survivront : la vie, si elle n’avait pas conservé l’amibe au même titre que l’humain, aurait ainsi accompli un cycle, du minéral au minéral ; la vie est une hackeuse de minéral (le minéral incroyable et unique qu’est l’eau est son vecteur). J’avais trouvé un jour ce qui ferait un bon mot, pour finir véritablement, montrant combien le langage lui-même hésite dans ces parages. Soit la proposition : je ne vais pas faire long feu, « je suis fatigué, je vais me coucher, je vais mourir ». N’est-elle pas équivalente à son contraire : faire long feu, « finir, mourir » ? Mais Les fleurs de Tarbes font état de ces apories à longueur de pages. |