Il faut le reconnaître : une grande partie de notre idiome, de nos sentiments, de nos perceptions a été façonnée par les années 80, et celles-ci sont — qu’on le veuille ou pas — encore bien présentes en nous-mêmes1.

La surface du jeu

Il m’arrive de lancer l’un de ces jeux vidéos qui faisaient jadis le succès des salles de bornes d’arcade. C’est l’un des meilleurs, à mon sens : The New Zealand story (souvent abrégé TNZS).

Les excellents jeux-vidéo, qui ne vieillissent pas malgré leur âge, ne sont pas si nombreux : TNZS, Bubble bobble, Puyo puyo 2, Oh my god !, Super Mario Bros, Shinobi, différents avatars de la Légende de Zelda, et peut-être que Space Invaders première version en fait partie. Plus récemment, avec le développement des consoles, les grands jeux sont plus rares à mesure que le volume de production augmente, mais assurément Assassin’s Creed, Final Fantasy sont des éléments solides (je ne les connais pas bien2).

Parmi les jeux d’arcade — car ce sont ceux-là qui m’intéressent — TNZS représente une espèce d’aboutissement. Ce jeu est complexe, parfois difficile, mais surtout il autorise des actions qui sont réellement celles qui font la force imaginaire des jeux-vidéo.

Quand j’étais plus jeune, ce qui m’attirait dans les jeux, c’est lorsqu’on pouvait quitter la route, découvrir de nouveaux paysages : il faut pour cela que le jeu l’autorise. Je me rappelle d’un jeu de courses de voiture, Outrun (Atari !), où l’on pouvait faire du hors-piste. On braquait et la voiture pouvait rouler indéfiniment dans des paysages de lignes sans que rien ne se passe, si non la panne d’essence ou l’écoulement du temps imparti. C’est tout ce qui m’intéressait : faire du hors-piste, visiter les mondes, ou plus justement ceux qui semblent donner au personnage une autonomie propre, où les mots réalité virtuelle prennent toute leur consistance : c’est en forgeant qu’on devient réel. C’est pourquoi les bons jeux sont précisément (à mon sens) ceux qui permettent à l’imaginaire de fonctionner et suscitent ce désir de visiter les mondes (les bons jeux ont de bons paysages).

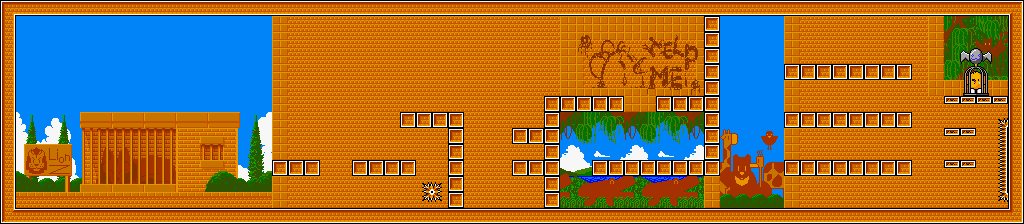

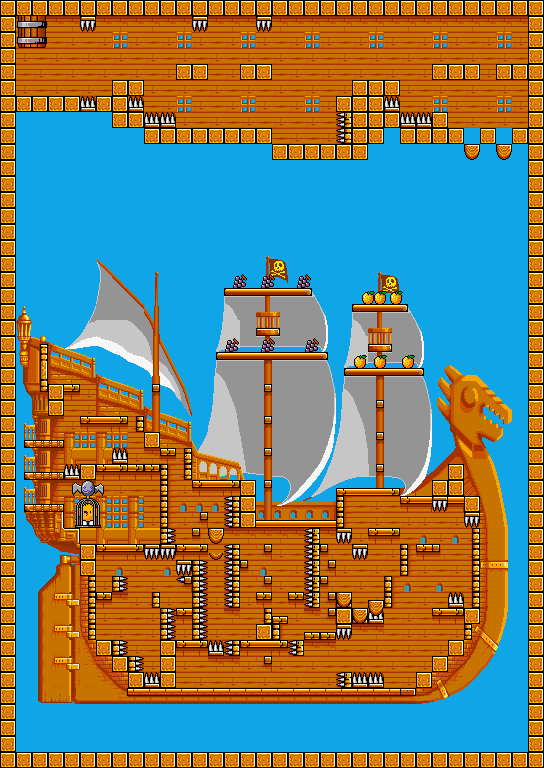

TNZS autorise non seulement cela : les mondes (les plate-formes) sont plus grandes que l’écran : on est ainsi toujours en train d’ (de faire mine d’) en sortir. Le personnage (Tiki le Kiwi, sic) évolue dans ces mondes avec une grande fluidité : il peut marcher, sauter, bien sûr, mais il peut aussi nager, et même subtiliser des engins volants à ses ennemis. On trouve également des passages secrets, et bien sûr des “cadeaux” pour chaque ennemis tués — ainsi que des lettres-bonus qui font le charme de Taito (le studio créateur de TNZS, BB, etc.).

Les “boss” de fin de round ne sont pas très difficiles à vaincre ; on sent bien que l’objet n’est pas là.

L’essentiel est justement dans cette fluidité du personnage. En jouant à TNZS je me fais souvent la réflexion de cet espace étrange qui est celui des jeux vidéos : en effet comment rendre notre monde de trois dimensions en deux dimensions ? On opère un drôle de renversement de perspectives : on place en plan le monde (comme une carte, qu’on observerait) et on y agite, comme dans des couloirs latéraux, les personnages. On sent la profondeur, mais on n’en fait jamais l’expérience3

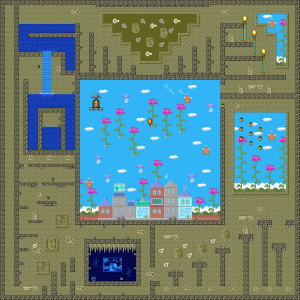

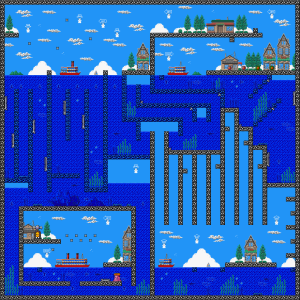

Par exemple : une partie du jeu doit se faire dans l’eau. Notre kiwi, avec son masque et son tuba, nage dans des galeries inondées ; il y a parfois des cascades qui l’entraînent contre son gré. Comment représenter tout cela en 2D ?

Physiquement impossible, étranger à l’espace euclidien, cet espace autonome est celui de l’imaginaire. Je ne sais pas s’il est mathématiquement voisin d’un espace riemannien, mais il en tout cas celui qui a façonné aussi mon (notre) rapport au monde, à travers l’écran. Un espace perforé et complexe qui nous orientera aussi dans le futur de notre vie.

J’ai trouvé récemment un site japonais qui détaille tous les éléments et les secrets du jeu. Il propose aussi les cartes complètes des rounds. Je les reproduis ici, pour leur beauté et leur vastitude4. On verra les déplacements dans les vidéos (elles aussi embarquées [embeded], tiens).

Répercutions mentales

Il y a des répercutions. Trois exemples.

Lors de nos travaux instiniens à Montpellier sur le Textopoly, avec Patrick Chatelier et Eric Caligaris, j’ai été particulièrement frappé de la difficulté à construire un espace en deux dimensions, mais plus encore, j’ai été frappé de la similarité des deux espaces : celui du Textopoly et celui de l’écriture — qui creuse des galeries dans la page, si on peut dire. Provoquer l’espace, le mettre en boîte, avec des mots, avec des objets qui sont tout à la fois abstraits (virtuels) et bidimensionnels, c’est cela, non, écrire ?

Le second exemple découle du premier ; était également invité à Montpellier SP38, street-artist de renom et membre par ailleurs du collectif Général Instin. Le street-artist travaille, lui, pratiquement constamment, en 2D : son support est le mur, surface plane s’il en est. La aussi se pose la question de la perspective ; c’est comme si l’on redressait la feuille d’écriture, mais sans renverser ou mélanger ou faire tomber les mots. Cette surface est très fine, finalement, et comment fait-on pour y creuser des perspectives ?

Evidemment on me parlera que l’invention de la perspective, de Masaccio, de Piero della Francesca, d’Alberti et compagnie. Mais la perspective dont je parle ici n’est pas la perspective géométrique : c’est le renversement du plan, de l’horizontal au vertical, et d’un ensemble de coïncidences qui toutes ensemble, assemblées si l’on peut dire par la surface, crée une profondeur, une profondeur autre que la perspective géométrique. Une perspective imaginaire.

Enfin, enfin, je dirais que cette coïncidence est l’une des clé de compréhension de ce que j’ai pu nommer la littérature inquiète. Or une application formelle, je m’en rends compte à présent, étant dans mon GE-nove.

A l’occasion d’une lecture acérée du texte par Noëlle Rollet, et alors que je jouais à TNZS, j’ai pris conscience de la cohérence de tous ces éléments (en tout cas des liens qu’il y avait entre eux.

Reste tout de même de cette première rencontre une impression chatoyante et désordonnée, et je suis assez bluffée de cette ville présentée sur un plateau, en tout, comme une masse, tout juste prédécoupée pour garantir ce « service minimum » de linéarité qu’implique le texte, comme dit l’auteur

J’ai en effet présenté la ville « sur un plateau », en deux dimensions, sur une surface, surface ponctuée de trous, de passages, de correspondances (les fameuses coincidenze italiennes).

Je n’ai pas le sentiment d’avoir cherché à faire une œuvre expérimentale, en tant que telle5 ; moi j’ai voulu « rendre » la ville ; mais ce faisant, j’ai effectivement offert la possibilité au lecteur de lire comme on se promène, et je sais gré à Noëlle Rollet d’avoir souligné ce point qu’un peu hagard avec elle je découvre.

Or, beaucoup plus que la complexité du dispositif mis en place, c’est au fond cela que j’appelle l’écriture expérimentale, celle qui permet une expérience de lecture, au sens plein du terme, c’est-à-dire qui me fait vivre une lecture dont j’ignorais qu’elle était possible (et peut-être parfois ne l’était-elle pas avant tel auteur). GEnove y réussit, en tirant partir de la spatialisation effective du web pour « coller » à celle de la ville, non pas en creuse mimesis, mais en décalque fonctionnel, afin que puissent s’y inscrire autant de trajets que de lecteurs — un virtuel redoutablement plus proche de l’expérience réelle que le livre ?

Je terminerai sur cela, qu’il faudra bien un jour développer quelque part. Je suis en train de lire — grâce à Hélène Sturm, et je l’en remercie — l’énorme Pétersbourg de Andréi Biély. Et qui répond de manière aussi coïncidente que pertinente sur ce que j’ai essayé de noter, ci-dessus, ça ou là.

Il suffit que son cerveau sait pris goût au fantasme de l’inconnu mystérieux, pour que cet inconnu soit, existe réellement ; l’inconnu ne disparaîtra pas des avenues de Pétersbourg tant qu’existeront le sénateur et ses pensées, car la pensée issue de la conscience, elle aussi, possède son existence propre.

Que notre inconnu soit donc un inconnu doué de réalité ! et que prennent aussi réalité les deux ombres qui le suivaient !

Et ces ombres, ces ombres noires poursuivront l’inconnu tout comme l’inconnu inlassablement poursuit le sénateur. Et le sénateur, le vieux sénateur te pourchassera toi aussi, lecteur, dans son coupé noir, et jamais, au grand jamais tu ne l’oublieras.

- J’ai pour ma part tenté de rejeter en bloc l’idéologie, l’esthétique et la culture même des années 80/90 : LC Waikiki, le fluo et la techno ne passeront pas par moi. Mais certaines choses perdurent, qui datent de la formation de la personne, tout simplement. Ecouter Queen en se promenant solitaire, le samedi de novembre, dans les lavandes, au soleil couchant, entre un jeu-vidéo et des cigarettes en cachette, c’est aussi ça, malheureusement, les années 80 pour moi : l’adolescence, cet état qui n’existe pas. Je n’écoute plus Queen, mais parfois oui, je joue aux jeux-vidéo. J’y reviendrais peut-être un jour. ↩

- Je ne cite pas Duke Nukem et World of Warcraft. ↩

- C’est TNZS qui m’intéresse ici, mais j’aurais pu également interroger l’espace de jeux comme Flicky par exemple (très difficile jeu de plate-forme) où lorsque le personnage arrive tout à droite de l’écran, il réapparait à gauche. Comment concevoir cela, si non que l’écran, l’écran est une portion d’un volume plus vaste qui serait un cylindre. ↩

- Un excellent guide également ici, en anglais cette fois. ↩

- L’avant-garde m’emmerde et je la conchie, je n’y crois pas ni esthétiquement ni politiquement. ↩