Ce texte [Acte II, scène 13] appartient à De par la ville de par le monde, un roman en cours d’écriture, en six actes et soixante-douze scènes, qui traite de la figure d’Auguste dans l’Empire romain et au-delà, sporadiquement mis en ligne ici… et exposé là.

Octave se prend à nouveau à plonger dans ses souvenirs1 — est-ce la tristesse de ces paysages, la tristesse de ces populations réduites pratiquement à esclavage, leurs pieds toujours sales et mouillés, l’odeur des marécages, la barrière qu’il font à la mer ? Ou bien le fait de se revoir avec Marc2, vingt ans auparavant, alors que tout était à faire et rien n’était fait, où rien n’était prévu et tout pouvait advenir, où aucun destin ne semblait se dessiner, à part de répondre sèchement aux discours sans queue ni tête de sa mère, rendre des rapports au collège des pontifes, et jouir d’une petite vie aisée au confort assuré.

Octave, jeune, ne rêve pas de pouvoir encore. A quoi les rêves les enfants, qui sont des dieux capricieux ? Non pas de pouvoir, mais d’en sortir, justement. De ne pas pouvoir. De se soustraire, justement, à l’autorité. De faire ce qu’il veulent. Mais alors, qu’est-ce que le pouvoir ? Faire ce qu’on veut ? Assurément, Auguste vieillard, à soixante-quinze ans, au début de l’an 14, sait pertinemment que le pouvoir n’est pas de tout repos. Il est surtout fait d’une matière inquiète et noire et, s’il est l’un des hommes qui a connu l’un des plus long règnes de cette importance, il peut témoigner de la société de cette mélancolie.

Alors la manière qu’Atia a eu de chercher à l’éloigner, ou du moins à le tenir à distance de Jules, en quelque recoin de son esprit, lui apparaît comme louable (et décuple malgré tout son amour ; car à quoi rêve un enfant, sinon à sa mère ?) ; mais il songe à tout ce qu’il n’aurait pu faire si il était resté coincé entre un traité de physique des états et les ventouses d’un apothicaire, en banlieue, sans voir le monde qui s’offre pourtant à lui ?

Une première fois Atia parvient à dissuader le général d’amener avec lui Octave en Afrique, au prétexte d’une fluxion de poitrine3, mais malgré tous ses efforts, elle ne peut le retenir indéfiniment et, en -45, Octave et Agrippa arrivent finalement en Hispanie.

Là encore, toute une partie manque (même si quelques moinillon scrupuleux a pu ajouter quelque détail a posteriori dans LAV <>). On sait simplement que le voyage fut redoutable, puisqu’il fut entrepris par les eaux. Agrippa en conservera un souvenir aigu, chaque fois qu’il se rendra en Gaule afin de superviser l’avancement des travaux de ce qu’on appelle aujourd’hui l’étoile d’Agrippa, soit le réseau routier (la via Agrippa) qui se déploie depuis Lyon vers Langres et Trèves et la Germanie, vers Boulogne et la Manche, vers Saintes et l’Atlantique, vers Arles et donc Narbonne et Bordeaux à l’ouest, et l’Italie à l’est, lui qui, on le verra par ailleurs, a souhaité plus que tout « géographiser » l’Empire. Dans ses mémoires, dans une unique lettre que nous avons de lui adressée à une certaine Julia (mais on croit savoir qu’il ne s’agit pas de la fille d’Auguste4), Agrippa relate ce voyage, tantôt en terme pour le moins lyrique, tantôt sur le ton de la plaisanterie et de la dérision.

| Maudit suis-je d’avoir céder à l’amitié pour enfourcher les rouleaux de l’enfer ! [Maledictus ego praecipio ad amicitiam, quia est ex inferno, longique urgent ad faciem !] Aggr. Mem II 6 |

Et nous voilà partis, à peine vêtus de mailles, à peine rasés et entraînés, à rire des colères de Neptune ! [Atque hie sumus, in indutus reticulum vix, vix calvitium et eruditos omni sapientia, ridentes ad iram Neptuni !] Aggr. Let. CXXVI |

Que de souvenirs émus : Auguste est à Capri. Demain, retour en Ville.

La bouche (ayant récupéré sa main, son autre main et ses deux pieds) une fois échappée par quelque porte dérobée, le sexe, avec le corps qui lui tourne autour, se retrouvant seul, s’accorde un moment de détente en contemplant les marais et étangs qu’on peut apercevoir depuis la terrasse de la somptueuse demeure (et leurs foutus batraciens).

Encore ne les voit-on que de loin, et mieux encore si l’on se met debout, ou idéalement, en sautant sur quelque guéridon ou couche tricline. L’élégante bâtisse qui accueille le prestigieux hôte (sexe et corps autour) a beau s’affadir à mesure que les années passent — la dernière fois c’était quand ? il y a vingt ans ? elle présente l’avantage — rare en ces zones de plaines — d’ouvrir la vue vers la mer, même si ce n’est que de biais.

Vingt ans déjà ?

L’Hispanie, la Lantejuela, ou dit alors, Munda, du nom de la bataille qui mit un terme aux guerres civiles, est la première vraie leçon de vie du jeune Octavien, mais elle est surtout le moyen qu’a trouvé César d’éloigner ce dernier des griffes protectrices d’Atia, tout en permettant au jeune héritier non seulement de visiter du pays mais encore de prendre la mesure des recoins de ce qui deviendra l’Empire.

On passera sur l’histoire embrouillée, qui associe une forêt à raser, un palmier et des nids de colombes, qu’a notée Jules César dans son journal intime, pour s’intéresser à un autre prodige qui paraît beaucoup plus digne de foi. On le trouve dans le fameux Quatrième livre, soi-disant apocryphe (traduction libre).

« Quelle équipée, pense-t-il, avec les amis, Marc, et les autres. Je toussais beaucoup encore, mal remis de ces foutues fluxions dont on n’a jamais connu la cause. A part ma mère peut-être. On a appareillé en toute hâte, aucun de nous n’avait jamais vraiment navigué, on a été malades comme des chiens ! On a vomi nos races, on s’est vidés tous dans les eaux jaunasses de l’hiver (omnes in flavo aqua euacuata fuerit brumae). Jusqu’à la tempête qui nous a jetés à terre. Foutue tempête, on en a chié, ça oui, on s’est cogné, on s’est fâché, on a raqué les uns sur les autres, trempés, couverts de bile et de merde, on a bien tous cru qu’on rendrait l’âme avec les tripes. Heureusement qu’on cabotait, qu’on n’a jamais quitté la côte de vue, jamais plus de deux miles de distance. Cette côte-ci. On a dû atterrir, on a dû s’échouer, avouons-le, dans ces parages. On est arrivé dans des genres de paludes puants et gorgés de vermines, qui nous ont achevés.

« Par chance, on s’en est tous sortis. » Le texte poursuit : « Le Huitième poursuit l’histoire que la vue des marécages domitiens ont baigné de souvenir », cette fois-ci devant le petit aréopage d’édiles, de dignitaires et de conseillers venus lui présenter leurs hommages et préparer avec lui la conférence sur la refonte territoriale de la Gaule qui se tient actuellement dans la colonie et dont il est le participant le plus illustre.

« On se rendait en Espagne voir Papé, lui prêter main forte dans sa guerre contre La Pompe. Mais comme on a voulu éviter le passage des bouches de Bonifacio, dont on nous avait dit qu’il était tenu par d’horribles pirates Scythes ou je ne sais quoi, nous avons dû virer vers le nord et traverser la mer Corse. Et dans le golfe léonin, la tempête. Nous avons dérivé sur l’esquif réduit en planches jusqu’à arriver dans les eaux saumâtres et moustiqueuses d’ici (il désigne une direction de la main secouée). On s’est remis, on s’est retrouvés, puis on a repris la route. On a dû traverser les roseaux (habuimus ut in arundineto discurrent). Je ne sais pas sur quelle distance, et on ne savait pas où on allait. Si c’était la bonne direction. C’était l’hiver, ils étaient secs et cassants, piquants, coupants.

» Le marais était plein d’eau, tout un réseau de canaux d’irrigation, sans parler des zones d’expansion des crues, noir de vase, de limon, de litière, tantôt piqueté de quelques bosquets de saules cernés de groseilliers, tantôt bordé de quelques aulnes (ou aunes), de saules blancs, de peupliers noirs, mais enfin, mais surtout, cette immense, abondante, populeuse, imposante, unanime roselière. Traverser la roselière à vue, « à mains nues », c’est une chose que je ne souhaite même pas à la dernière pute de la Pompe. C’est une forme de guerre, avec un ennemi aussi visible qu’invisible, aussi populeux que tu es seul.

» Alors nous avons dû traverser, de long en large, mais surtout de travers, la roselière, elle si raide, touffue, droite. Quasi nus, pensez à l’état où nous avait rendus la mer, munies des quelques ferrailles que nous avions pu sauver en guise d’arme, et nous avancions, avec difficulté. »

Muni d’un système de géoréférencement par satellite pourrait sembler utile en la circonstance, mais en réalité la hauteur des roseaux empêche non seulement d’obtenir un contact net avec lesdits satellites, d’autre part il apparaît illusoire de vouloir se déplacer en ligne droite dans la roselière, ceci est totalement exclu. Qu’on se le dise : cinq, quinze, quarante hectares de roseaux (Phragmites australis), cela ne représente tout au plus qu’une centaine de mètres à parcourir, mais ces centaines de mètres en valent mille — l’étalon universel n’existe que dans l’esprit loufoque des universalistes, la relativité est fonction de l’habitat, c’est une vérité écologique avant d’être une équation mystique. C’est un paysage monospécifique de cannes. En principe on évite les bosquets de saules, impossibles à traverser ; ceci conduit à des circonvolutions compliquées, longues et difficiles. En effet le phragmite, dans sa vie de phragmite, possède deux défauts qui sont ses qualités : il est frêle et élancé vers le ciel (deux, trois, parfois même quatre mètres de hauteur, comme dans la zone 5), un peu comme une armée de pila qui se brisent en mille allumettes quand on les charge, cuirasses et boucliers en force, lui se brise en tous sens lorsqu’on le dérange de son passage, non sans omettre de se ficher, toujours cette ambition polémique, dans le gras de la chair (bras ou avant-bras, mais plus généralement cuisses-mollets-ventre) ou l’humide de l’œil (cette innovation, le réflexe — mais quel talon d’Achille cet organe !), avec la douleur qu’accompagnent sueur, piqûres de moustiques ou d’orties (ou les deux), pièges de groseilliers (sournoisement camouflés), et trébuchages divers dans le trou d’eau, sente de sanglier, chemin inondé ou layon subreptice.

Cette chute balourde que rien ne retient, sinon le roseau lui-même (encore lui) qui délicatement suspend le temps de la chute et accompagne cette dernière qui, bien que ralentie, n’en demeure pas moins complète, totale, définitive : de tout son long (de toute sa boule plutôt), de tout son ridicule long, et les gens qui tombent font toujours rire — il n’est pas dit de plus qu’il ne reste pas un souvenir de saule, une effluve de groseilliers, un hasard de nid d’orties, ou une souche trop dure pour la putréfaction par l’eau, on peut parler ici de pétrification.

De purification, en revanche, non, il n’en est pas question, si l’on sort vivant de cette mort, il n’est pas dit qu’on en sorte plus fort, surtout que le pilum, le roseau, a aussi (on n’en dira pas plus) la fâcheuse habitude de se coucher, et c’est là son second défaut, sous son propre poids ou celui du liseron printanier, de la délicate douce-amère, toutes lianes élégamment fleuries, et également casse-couilles, en travers du chemin, et par milliers, et c’est alors un embâcle supplémentaire, et puis qu’un embâcle de dix-milles lances couchées, fussent-elles fragiles, cela fait courant, tous dans le même sens, de sorte que la déambulation (pas une partie de plaisir) d’un point A vers un B à contre-courant déporte l’impétrant navigateur de roseaux, indépendamment de sa volonté (et de ses muscles), inexorablement vers un hypothétique point C, moins hypothétique par hasard que par chaos, le point exact où tous les roseaux penchent, vers lequel tous unanimement pointent, comme une espèce de souvenir de vent ou d’onde, un effondrement lent et collectif, comme s’ils voulaient tous s’enfuir, fondre directement vers la prairie, plus simple, moins chaotique, plus domestique, prétendre à la forêt, mieux ordonnée, moins fragile, la droite, prendre la majestueuse forêt de bois blanc.

« On a marché au moins trois heures dans ce dédale, pour s’apercevoir une fois qu’on a pu sortir de là, qu’on était sur une espèce de langue de terre, qu’on apercevait à peine les toits de cet endroit-même où nous nous trouvons ce soir. Nous avions réussi à venir jusqu’ici par les vents du hasard et les courants de la fortune, alors que nous aurions pu très bien tomber entre les mains d’autres pirates, ou s’échouer sur une terre peuplée de mille périls, de barbares ou de monstres de finimonde. De créatures mal aimées des dieux qui nous fassent payer leur désenchantement. Mais nous arrivâmes ici, en terre romaine, et fameuse encore, colonie capitale et port cardinal.

» Là nous nous remîmes sur pied, nous nous refîmes une santé (moi qui sortais de fluxion, pensez !) et nous trouvâmes le moyen de rejoindre Papé coûte que coûte, payant fort chèr une galère marchande phénicienne si je me souviens bien, que nous fîmes aller à toute allure jusqu’à Malaga d’où nous rejoignîmes Papé à La Lantejuela.

» Il a été impossible de cacher l’évènement du naufrage à Papé et à ses hommes, mais au moins nous avons pu évacuer l’épisode des pirates corses, la bataille dans les roseaux et le coût de la galère phénicienne. Lorsqu’il nous reçut en audience, le vieux père sembla fortement impressionné par notre sang-froid et notre détermination. C’était malheureusement trop tard pour la bataille en tant que telle.

» Je me souviens qu’on est resté encore six mois à profiter du soleil du vin et de la tranquille vie séviliote. »

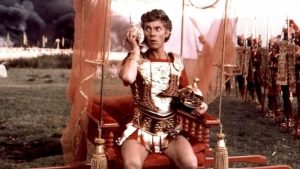

Note : A la fin du film Caligula, on voit l’empereur, grise mine mais chouté à l’exercice du pouvoir, poster ses légions devant un fleuve en désignant la Bretagne, la roselière représentant l’armée barbare à défaire. A son ordre, les légionnaires, nus mais casqués et armés, attaquent alors les roseaux, au grand dam du pontife, et des principaux généraux, qui demeurent aussi offusqués qu’interdits.

Lucain conclut : Exul limosa imperator caput abdidit ulua (Ps-Serv. commentaire de l’Enéïde, mais citant Lucain) en écho à l’original « je me suis caché, la nuit, invisible, dans les roseaux » (fuite de Sinon)

- après c’est terminé, c’est promis.

- Vipsanius Agrippa.

- Nicolas de Damas, Vie d’Auguste, 6.

- Böhmer 1876 : 156 « Zu dieser Zeit war Agrippa Octave nahe genug, um ihn nicht zu respektieren. Wir wissen auch, dass er damals mit Caecilia Pomponia Attica verheiratet war (auch wenn sie nicht mehr zusammen lebten)… » (« A cette époque, Agrippa était assez proche d’Octave pour ne pas lui manquer de respect. On sait également qu’il est alors marié (même s’ils ne vivaient plus ensemble) avec Caecilia Pomponia Attica… ».