Un texte de Pistes et sillages, une série de textes poétiques nés de l’écoute des préférés de la discothèque. Base d’improvisation, ou simplement paysage et divagation. Une anthologie.

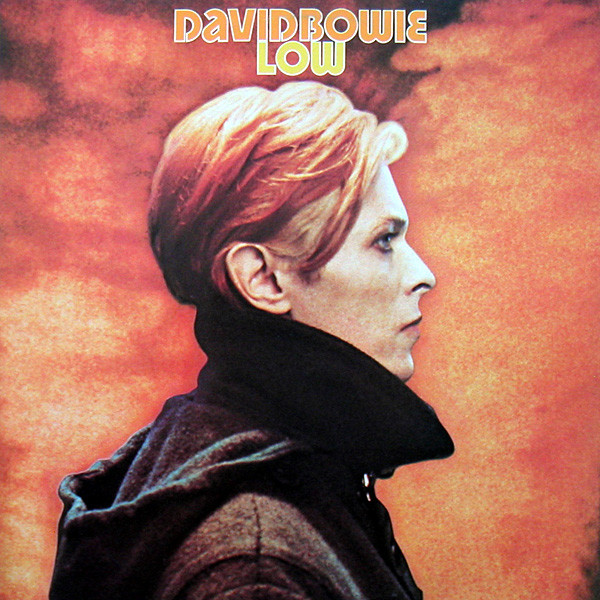

{à partir de Low, de David Bowie, 1977}

Sommaire

Vitesse de la vie

— Le temps passe vite, il faut faire ses preuves. Un temps d’avance sur la pomme qui tombe. Un temps d’avance.

C’est la ville cette fois. Le quotidien est bousculé par les odeurs de gasoil, perturbé par le ronronnement des artères, distrait par le mouvement des rats, des feuilles dans le vent, des journaux qui épongent la graisse.

Briser la glace

Hôtel corridor. Reprisé, mais pas réconcilié encore à la vie. Se réveiller là. Si loin de tout. Remettre ses idées en place comme on met des lunettes. Je suis pas déjà vieux, bordel.

Se mettre en marche, oublier tout ce pourquoi on en est arrivé là. Après tout dans le carreau de la salle de pain on voit un bout de parc… Enfin quelques arbres, au moins.

Les vêtements par terre, la vaisselle en tas, mais putain il s’est passé quoi ici hier soir ? Aucune idée ; mes nuits sont devenues aussi grises que… cette radio, tiens.

Tu n’es pas là, tu as dû sortir, à moins que tu ne sois pas encore rentrée — que tu ne soies pas rentrée avec moi, putain tu me manques.

Quoi du monde

La rue, encore. Le monde, les visages. Toutes ces femmes, tous ces achats, tous ces fruits et légumes, ces bagnoles, ces chaises et tables, ces pauses cigarette, ces vendeurs à l’arraché. Toutes ces rues.

Oui j’ai un peu peur et tu me manques. Tu es une adorable personne. Je ne peux pas résister.

Je vais acheter des roses, non du champagne, non de la dope, non des culottes, non les journaux, non quelque chose, non rien, non quelque chose, non quoi, mais quoi bordel.

Toutes ces voix, tous ces mots, tout ce bruit dans ma tronche, tout ce temps fracassé en échancrures, j’ai du mal à tenir tout ensemble.

Son et lumière

Un moment de répit. Le long du fleuve (il y a bien des tas de fleuves qui passent dans toutes es villes, non ? Sinon à quoi ça sert une ville ?) Le long d’un linéaire alors, un truc qui face écran, qui fasse rebond, paf dans ta tronche, tous ces tags ces pierres ces racines dans la gueule, on y revient, on va mettre un peu d’ordre, déjà déblayer tout ça, nettoyer, organiser.

Ouf.

Plus léger. Tiens je vais écrire un peu. TIENS JE UN PEU !

Tiens je vais peindre un peu dans ma tête.

Je n’ai jamais ressenti ça. Tout ça est nouveau. Je me demande parfois.

Je me demande parfois.

Toujours s’écraser dans la même bagnole

C’est aussi ces paysages. Que peux-tu faire ? C’est plus fort que toi.

Des champs autour. Des champs pour nourrir tous ces gens. Dieu que le pays est amoché.

Les gens sont des corbeaux. Mieux vaut rentrer (envie de rouler). Rentrer à la maison (envie de rouler plus vite). Rentrer (rouler vite et partir). Rentrer (et rentrer). Rentrer.

Qu’est-ce que j’habite ? Déjà ? Qui m’a planqué mon appartement ?

Dans quel hôtel déjà ? Qui m’a piqué mon pays ?

Mais où est-ce que diable je suis ? Pourquoi tous ces champs et tous ces corbeaux dessus ? Pourquoi les gens gris, les rats, les magasins ? Je n’y suis pour rien moi. Bordel.

Je n’y suis pour rien ! Et pour personne.

Sois ma femme

Un peu de sérieux que diable. Les jours passent, pleins de gouache et de saucisses, ce n’est pas possible. Il n’y a pas assez de poubelles pour tout le temps que je balance.

J’écris des cartes postales ou des lettres d’amour et des attestations ou des contrats, peu importe. Ce qui importe est que j’arrive encore à signer ce bordel. Que ma lettre me renvoie à un espace-temps dans lequel je pourrais remettre la main sur qui je suis.

Je me sens si seul que j’ai l’impression de disparaître. C’est comme si je me nourrissais de contacts humains, et perdu dans ma chambre d’hôtel, je ne vois qu’un bout du parc entamé par l’automne déjà.

Une nouvelle carrière débarque en ville

Les images qui traversent mes rêves et mêmes mes moments seuls, les repas, les toilettes, les promenades inquiètes dans la rue, les images sont inédites.

Je n’ai jamais vu ce que je vois. Jamais pensé ce que je pense. Ressenti ce que je ressens.

Je projette tout cela, du moins ce que je peux essayer d’atteindre, de ramasser, sur des vélins blancs. Ou des draps. Ou des murs.

C’est très nouveau et sûrement ça aura un impact.

Un peu comme du sperme rouge ou du sang blanc. Un truc de cet acabit. Un truc d’alien.

Putain je suis si mal parce que je suis trente ans avant moi-même. Et comment avec un corps trente ans plus jeune, yeux, voix, mains, attraper et séduire ce qui sera dans trente ans ?

Je suis putain démuni, comme jamais, c’est comme si

Warszawa

Les éclats de l’orage se sont fichés en terre, sur la piste, et l’ont ouverte ; le cheminement est plus qu’incertain, et peu rapide.

Ce ne sont pas des collines, ce que vous voyez de part et d’autre. Ce sont des corps entassés. Des corps entassés dans l’attente d’une de leur reconnaissance. D’une invitation.

Le soleil qui perce n’a qu’un effet : brumes, brumes, brumes, et d’ici je ne vois plus mes pieds, mes pas, la piste.

Je trébuche souvent, il y a des choses en travers du chemin.

Des choses molles ou dures, puantes ou grinçantes, chaudes ou plus bleues encore.

J’ai bien mon carnet comme piton, mais je n’ai pas de crayon et d’ailleurs pas assez de lumière pour dégainer le fil d’ariane. Je dois me fier à mon seul œil, celui de corail.

Je suis doué.

Une falaise quelque part, cela s’entend aux voix.

Des ours ? Des loups ?

Tout est glacé de calcaire, ce béton de pauvre !

Je cherche une corde de guitare… Qui ?

Des fumées me serrent la gorge. Derrière, c’est toute une forêt d’un seul arbre qui se tient la main. La main est large et verte et froide et piquante, mais c’est la main.

Ne pas lâcher le carnet, ou je m’envole.

Qui ?

Des loups ?

Des ours ?

Les collines sont des vagues d’encre, je viens de m’en rendre compte, le relief est l’histoire asséchée. J’avance. Il faut encore quelques mètres, encore quelques mètres, encore quelques mètres.

Décade art

Une voix explose dans le couloir, résonne sur chaque marche, ors que je m’embourbe dans un coton fait de grillons, de gargouillis, de voyages de mon enfance.

Un verre de menthe verte trône sur la table de nuit et je ne le vois presque plus, il se confond avec l’arbre dans le carreau de la fenêtre, l’arbre trône sur le lit, il se confond avec mon sexe droit et vert.

Les rives sont moelleuses tandis que l’eau renâcle, elle semble demander son chemin à chaque galet à chaque souche.

De dessous la chaussée, à travers les bouches d’égout, les caniveaux, des tentacules du passé viennent se dissoudre en si flottant.

Un grand squale bleuté passe, mais il est tellement lointain qu’il paraît plus granuleux qu’un dé à coudre ou qu’une balle de golf. Rien à craindre de ce côté-là.

En attendant, je décroche le téléphone et disparaît sous les draps.

Mur qui pleure

Vous n’avez jamais entendu pleurer un mur.

Un mur regrette et pleure.

Vous n’avez jamais vu délirer la plaque de la bouche d’égout Je vous montrerai, il faut être attentif.

Vous n’avez jamais vu les vagues de la moquette, et comment ça fait tout un théâtre d’ombre, ce machin de velcro ?

Je vous montrerai. Montez, montez !

Et sourire tout le réseau de voirie, lors des grands rassemblements de juin ? Vous le savez ? Tout ce dénoyage des tensions ? Ça fait un bien fou à la ville.

Elle en dégueule tout l’intérieur de vos placards de cuisine. Vous verrez, ce sera beau.

Tout de formica et lettrage publicitaire. Un feu d’artifice de joie et de corruption !

Une belle nuit d’été, ça oui, bandes de veinards.

Bandes de salopards !

Souterriens

Je replonge.

Je croyais être revenu aux champs, je sais maintenant qu’il n’en est rien.

Ce boyau me semble plus avenant qu’un chat.

Les aiguilles que j’y vois, en procession, descendent les veinules vers la nuit.

Encore les voix, ourlée de rembardes d’acier brute. Ces voix c’est du coton armé verre qui racle les murs, attention où vous posez les mains. Un tesson est si vite arrivé dans les yeux. Pareil pour les pieds.

Suivez mon chant. Il est un peu magique, mes petits rats !

Je vais nous sortir de là. Toutes les mauvaises choses ont une fin, d’ailleurs. N’est-ce pas.

Suivez mes buissons, je les ai plantés il y a vingt ans dans l’espoir de ta venue.

Grimpez, grimpez sur le cuivre, ne faites pas attention au désordre, ne tenez pas compte de ces panneaux. On est souvent capable du meilleur et du pire. Il arrive souvent qu’on se pose des pièges soi-même. La surprise en se déchaussant ! Un mollet est si vite arrivé.

Voilà, je parle je parle, mais il faut maintenant quitter ce rêve, cet appartement, cette ville.

Vous pouvez revenir à vos occupations de coupe-papier ou de pince à linge, peu m’importe en tout cas. Vous avoir visité fut un honneur.

Je vous laisse. Je retourner trier les couleurs de mon vomi.