J’ai rêvé une nuit du Magasin. Un monde en soi, un contenu. Comment cela est agencé. Ce qu’il s’y passe. A quoi ça sert. Des phrases simples, des situations d’autant. Cartographier le lieu ne suffit plus : ici questionner l’habiter.

L’espace ne posait pas de réel problème, bien que tous savaient que malgré sa vastitude, le Magasin était clos.

Pourtant la nuit nous portait les uns vers les autres, maladroitement, de manière hasardeuse, sans raison, sans fin. La nuit nous portait sans fin les uns vers les autres.

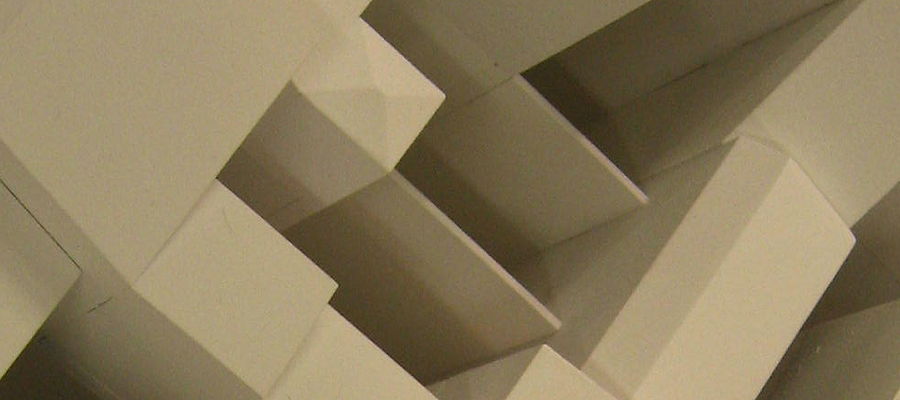

Il faut dire que les allées, les couloirs, les pièces, les entrepôts, les terrains vagues, nombreux endroits divers de forme et de nature, tous étaient encombrés par le Matériel, qui malgré les progrès de la technique, nécessitait toujours plus de maintenance et de zones réservées, comme un creusement d’arrière-boutique, des étagères à n’en plus finir, un stock.

On disait que certains avaient assemblé divers objets, des tissus des cartons, on disait, et fabriqué ce qu’on appelait terriers ou tanières. Ils se glissaient là-dedans comme dans des couvertures, entre les blocs de matériel, et parait-il encore, il y avait des excavations aussi vastes que des rues ou des immeubles : tout ceci était insu. Tous les mythes sont l’insu. Et ils vivraient là-dedans, ville dans la ville, habitant dans l’habitant, bouche dans la bouche, et sans doute leur vie serait misérable et éperdue.

Nous, quant à nous, c’est la nuit, elle nous portait les uns vers les autres, inlassablement.

Comme il y avait couvre-feu, on se précipitait. Jusque là on vaquait à nos affaires, totalement insouciants, comme si on avait complètement perdu le sens des réalités — la réalité c’est la nuit , ou bien on la repoussait de toutes nos forces, avec des activités et des rendez-vous, des tâches à accomplir, des dévouements et des aliénations, tout ceci se pressait en fin de journée — avec ce qu’on mesurait nocturne, on n’était pas des lève-tôt, il faut bien l’avouer — et tout à coup c’était la Nuit, le couvre-feu, elle arrivait, elle arriverait, il fallait absolument trouver une loge.

Nous dormions dans des loges. Certaines maisons étaient constituées de loges, qui étaient comme des chambres, mais ouvertes aux vents et aux gens. Qui arrivait un peu trop tard ne voyait plus rien, et malheureusement, la précipitation causait des retards et des queues, et rares étaient ceux qui parvenaient à choisir leur position ou leur couche.

On se glissait ainsi de nuit, sur les corps des autres assommés par la fatigue et embrassant le sommeil, satisfaits de le pouvoir. A peine allongés, ils disparaissaient, engloutis par lui ; là encore oublieux de tout le jour passé, dévêtus du jour comme d’une saleté, d’un encombrant, d’une faute.

On se faufilait dans les alcôves des loges dont le sol était tout entier occupé d’un matelas de mousse peu amène, et on devait tâtonner, trouver une place, vérifier chaque corps, inspecter aveugle.

Le balais des mains sur vous qui aviez trouvé un lieu durait tard, parfois toute la nuit, mais rarement, ceux qui décidément ne parvenaient pas à trouver leur endroit finiraient recroquevillés sur les seuils, les yeux hagards, renversés dedans.

Rares ceux qui sortaient indemnes de la nuit dehors. Ils étaient vite rattrapés par les esprits. Rares en réchappaient, à moins de passer la nuit à dormir au fond de l’eau dans une mare ou un égout, avec une paille dans la bouche et surtout : la garder bien droite, ridiculeusement droite, effrontément droite, même assoupi.

Il fallait oublier de le faire, oublier d’ailleurs, que ça devienne réflexe, habitude, membre naturel justement crû dans le grand cirque de l’évolution, mais la plupart du temps c’est l’eau qui déformait les visages et ces aventuriers étaient exhumés gonflés, d’une étrange couleur bleuissant qui rappelait plus le coloré qu’une couleur précise. Leur paille bien raide plantée dans la bouche, qu’ils ne lâcheraient plus jamais.