Chapitre 3

Les résidences de la haute ville menaçaient toujours de s’effondrer lorsque Carlos Futuna sonna à sa porte. Elle le reçut dans une lumière feutrée et une robe fuseau qui accentuait ses courbes. Ils ne se saluèrent qu’à peine comme elle se dirigea déjà, une cigarette en bouche, vers le salon ou deux alcools étaient déjà servis.

Il montait en se demandant ce qui était le pire : vivre dans une traduction ou dans un roman ; dans la langue ou dans le corps d’un autre ? En tout cas c’était toujours plus intéressant et concret que la vie, simple et dénuée de sens. L’avantage des livres c’est qu’on peut les fermer, voire les terminer, pense-t-il, remarque c’est à ça que servent nos paupières, se répond-il.

Lorsqu’elle s’approche de lui, vingt minutes après les banalités échangées, c’est en relevant sa robe, laissant apparaître ses cuisses bénies et, plus haut, ses hanches, qu’elle vint caler contre et sur lui.

Un peu auparavant, Carlos Futuna, arrivé le premier (elle était occupée jusqu’à 17h), s’installe dans le jardin en face de l’immonde et majestueux édifice où elle habite. C’est, en tout en pour tout, un espace ouvert, avec quelques bancs, et aucune autres fioritures que du goudron, des friches déjà jaunes ou des poubelles métalliques. Dessous, la ville, majestueuse et immonde, qui s’étend sans retenue jusqu’à la mer. Comment habiter ici ? Comment habiter ici tous les jours ? Cela dépasse.

Des sons de cloches, comme les clochettes d’un troupeau de brebis ou de chèvres, soudain surgissent d’une coursive obscure ; mais, enveloppé, engourdi dans sa torpeur, CF n’a pas le courage de percer ce mystère. Ce sont des alpages tout droit venus, il l’accepte comme un évènement plausible à l’orée d’une . Oui, il fait chaud, 33°C, comme de manière obscène l’indiquent tous les panneaux lumineux de pharmacies et des banques, eux innocemment. La grande structure semble vibrer de chaleur, et des vieilles passent, parfois accrochées à des vieux plus vieux encore. Cette barre est d’un ennui qui s’est incarné en toute chose présente. Deux jeunes essaient de s’intéresser à la balle qu’ils s’échangent du pied mollement. Une voix féminine crie sur un chien, un mari ou un enfant, sans qu’on sache. Passe une grasse débile, qui tous les vingt pas se met à se lamenter en dialecte sur la taille de son soutient-gorge ou sur la fraîcheur d’une aubergine. Régulièrement, un bus harassé prend et donne quelques ombres supplémentaires. Sa montée est longue, laborieuse, vacarme de moteur grillé par la pente et odeur de débrayage mal négocié.

Une heure encore à attendre qu’elle n’arrive par l’une de ces chenilles oranges, une heure à perdre à zieuter à laisser simplement l’atmosphère ébahir le corps. Dessous la ville fait un brouhaha qui paraît aussi nécessaire que vain.

Deux jours de voyages et le premier repos finalement, sur ce banc de béton entouré de chats fourbes et curieux, et maigres, et sales. Ça remet un peu en place. Pourquoi venir. Où habiter. Et que faire ? Comment continuer ? A mettre un pied devant l’autre, mais aussi reprendre, chaque matin, l’uniforme de l’humain, se mêler à la foule, prétendre à des activités munies de salaires… alors qu’il suffirait d’un bord de mer même médiocre, même froide ou rocheuse, et pêcher du poisson, et où se faire couler un bain chaud.

A peine deux ans qu’on se connaît et déjà plus de quiproquos, d’aventures et de rebondissements que dans six cents pages d’un roman argentin.

Le journal acheté, CF cherche des nouvelles sur le port. Les Magasins évoqués par Spin devant être les anciens Magasins de coton, aujourd’hui reconvertis en divers locaux de commerce et loisirs et centre de congrès. Le tout appartient à un consortium public/privé qui mêle la région, la ville, l’Etat même, peut-être, la province et les plus grandes entreprises et fortunes privées locales, c’est-à-dire les grandes familles qui ont toujours abreuvé la ville depuis le haut moyen âge. Ce sont les mêmes familles, les mêmes intérêts, les mêmes collusions ancestrales, coutumes érigées comme règles depuis la nuit des rats.

Dans ces conditions il apparaît naturel qu’un pastis (pour reprendre l’expression de Spin) puisse avoir lieu. Les sensibilités sont à fleur de peau, lorsqu’on manie de grosses liasses d’argent dont la provenance est incertaine, et les susceptibilités sont également acérés, exacerbées par la chaleur et les odeurs de poisson. Le réseau des Africains réunis de plus en plus puissant, celui des Colombiens et Equatoriens très bien implanté dans la basse ville, sans parler du patrimoine local, riche d’une tradition millénaire, en matière de corruptions, exactions, menaces et pratiques criminelles diverses et variées. L’arrivée des Chinois, et les débordements des différents accents slaves depuis la frontière proche n’ont pas simplifié la situation.

Dans le journal pourtant, aucune recension d’une quelconque rixe ou pastis ; un article bref attire néanmoins l’œil aiguisé de CF :

X – Un journaliste un peu trop gênant à remplacer, pour obtenir un traitement plus doux sur les affaires judiciaires et des entreprises du port de X. Nouveaux ennuis pour le port touristique après l’enquête pour fraude et délit d’initié qui a mené à l’inculpation du constructeur A et impliqués divers techniciens et ouvriers, publics et privés… (voir notre édition du xx/xx) Ce sont maintenant le propriétaire du journal en ligne a, A, ainsi que le directeur du consortium publico-privé qui gère les activités du port touristique (b), B, qui ont ont été inquiétés par la police d’X.

Vers 10h hier, celle-ci a en effet lancé une perquisition dans les locaux de la c qui gère les piste cyclables du couchant, dont le président est toujours A. Trois heures plus tard, les agents quittaient les lieux avec l’ordinateur du manager et d’autres documents. Destination le domicile de B : deux nouvelles heures de perquisition et d’autres documents emmenés. Même chose l’après-midi, dans les bureaux de la a.

L’hypothèse du délit formulée par le procureur de X, D, est le fruit d’une enquête de plusieurs mois, avec écoutes téléphoniques et interceptions de courriels entre les deux suspects, ainsi que la déposition de plusieurs témoins. Parmi lesquels ceux du directeur du journal E et du journaliste au centre de l’affaire, F, devenus témoins clés. Tous les deux se sont déclarés étrangers à un quelconque projet d’adoucissement de la ligne du journal sur le port. Mais selon l’accusation, les remarques particulièrement dures du collaborateur de la a n’ont pas été appréciées au siège de la b ni surtout au siège de la a. L’entrepreneur et le propriétaire du journal, sans l’avis de son directeur, se seraient mis d’accord pour écarter F.

« Gros poisson pour moi, Spin, je ne suis pas certain de suivre. Friture sur la ligne. Lasagnes. Auguri. »

Ils se retrouvent dans la petite rue qui descend de la Préfecture où se trouve ce restaurant typique de la ville, Chez Maria.

le 30 novembre 1935

est-il inscrit à la main sur un papier alimentaire scotché sur la porte ; tout le monde l’appelle Maria la Crade.

Ils partagent un plat de poulpes bouillis, un pour deux, comme font les couples, une espèce de ragout nourri de forces tomates, brocolis, patates et eaux salées.

Le restaurant est de ceux où tu manges à la même table que des inconnus, pour la plupart des vieillards, des habitués, quelques touristes égarés et dégoutés. Le piano tient dans un recoin minuscule de la cuisine et trois personnes s’agitent devant, et de grandes casseroles, de grands faitouts exhalent diverses odeurs de légumes, de viandes, de poissons, d’épices.

A leur table il y a Ignazio, ce vieux qui transporte ses affaires dans un sac en plastique immonde Shell (portefeuille, portable, journal de la veille ou plus vieux) et qui te parle avec ce petit appareil censé suppléer les dégâts de la trachéotomie. Ce boîtier lui donne une voix robotique et ceux qui le connaissent le surnomment Robocop.

Mais Ignazio mange (soupe de fèves on dirait) et quand il mange, Ignazio ne parle pas.

Dans l’étroitesse du local, Fini, la petite-fille de Maria, qui est décédée le jour de l’an 2000, paix à son âme, virevolte de table à carreaux en table à carreaux, oubliant à chaque fois ici un quart de blanc pétillant, là les couverts, ailleurs l’assiette qu’elle a posée ailleurs.

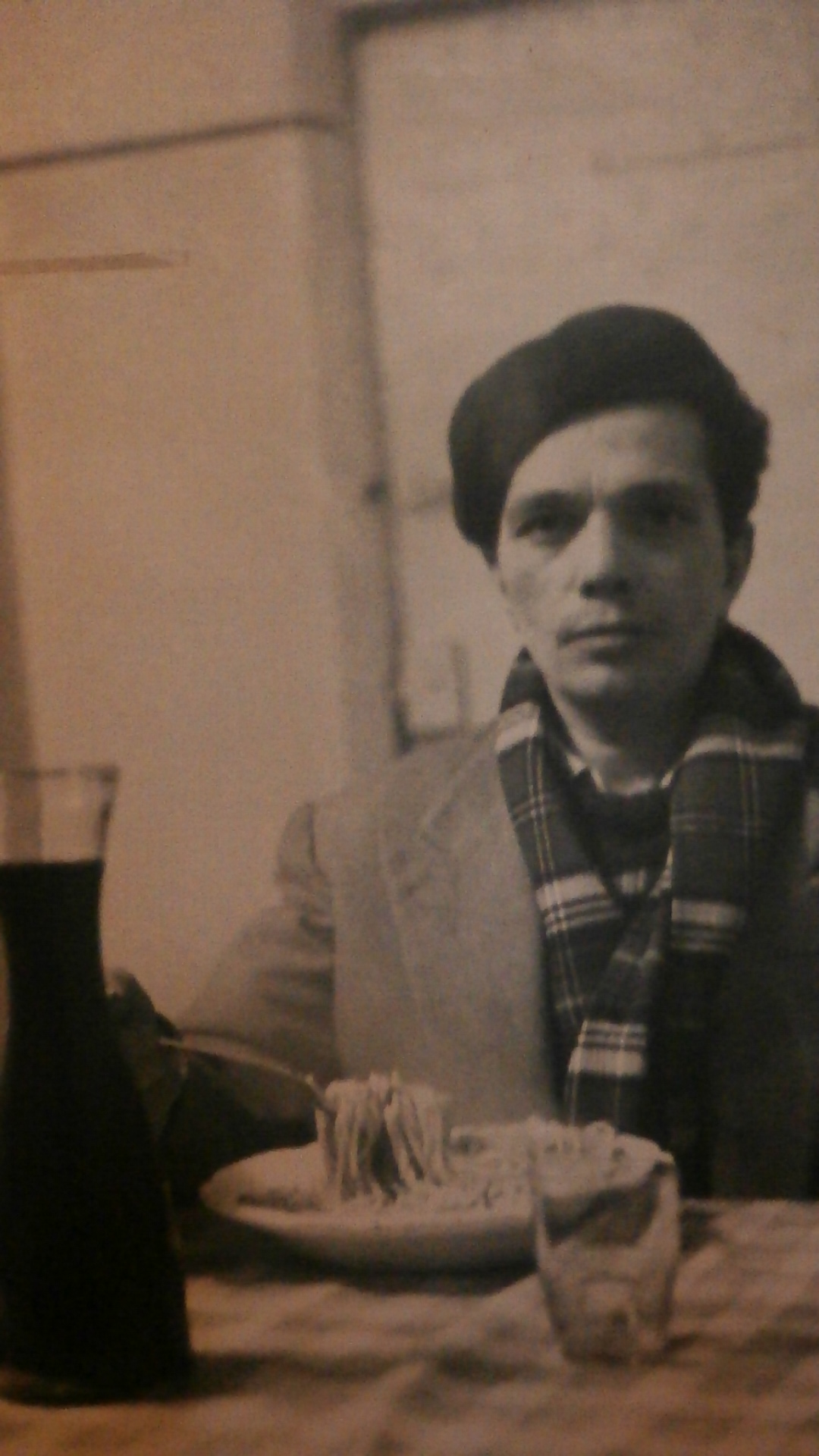

Sur les murs des photographies de Maria avec à peu près tous les notables de la ville ainsi que des personnages célèbres : celui-ci resemble à Silvio Berlusconi, celui-là à Zinedine Zidane, celui-ci à Aldo Moro peut-être, mais dans l’ensemble beaucoup de puissants devenus anonymes avec le fil des années.

Il y a un petit comptoir où ceux qui viennent payer reçoivent un petit verre à liqueur, de celle qui te permet de passer l’après-midi entre les gouttes de sueur.

— Tu sais qu’ils ont ouvert le jour même où est mort Pessoa ?

— Non ?

— Si. La légende dit que Pessoa serait venu une fois une seule dans cette ville, aurait croisé Maria qui tenait à l’époque un genre de pension (certains disent un bordel), où il résidait, dans la basse ville. Maria, pour honorer sa mémoire, aurait ouvert le jour même de son décès, qu’elle avait appris on ne sait comment.

— Pff, Pessoa n’a plus quitté Lisbonne depuis son retour d’Afrique du Sud…

— C’est faux ; il a même voyagé beaucoup ; il a a été à Paris, où il a rencontré Proust, Mauriac et Vialatte ; il y aurait croisé Joyce. Il aurait vécu en Provence auprès d’un grand écrivain français, Mandiargues peut-être, je ne sais plus… Il a ensuite été à Londres, puis en Allemagne, en Autriche, puis en Italie. De là, après une brève excursion en Dalmatie, il est revenu au Portugal par une route qui nous est inconnue.

— Allons bon, et comment tu connais tout ça toi ?

— Il y a des choses qui se savent. Dans des milieux particuliers, des lieux protégés… secrets.

— Tu recommences avec tes mystères !

— C’est bien le mot ! Tu sais de quoi je parle. Et puis il a eu des amis, des connaissances ; ces connaissances ont parlé, un peu, ont écrit, aussi… En vérité…

— Eh bien ?

— J’ai pu avoir accès à quelques lettres de Pessoa à Aleister Crowley.

— Non ?

— Je te le dis. Un jour peut-être je te les montrerai. Si tu sais te tenir. Finis ton poulpe.

— Je rêve.

— Tu n’as pas fini de rêver, handsome.